- pursues one’s own vision and philosophy

- is creative and passionate about turning ideas into reality

- has a strong sense of logic and thinks quantitatively and deeply

- is persistent and has a strong mental power to carry things through

- loves programming and values systematic approaches

- makes your intellectual journey an enjoyable and fun adventure

- is stimulating and filled with exciting and challenging research directions

- is supportive for you to become an extraordinary and independent scientist

- gives you freedom to explore your own ideas whenever you feel competent

- surrounds you with colleagues happy to brainstorm with you and critique you constructively

はじめに

Science Tokyo (東京科学大学)・総合研究院M&Dデータ科学センター/大学院医歯学総合研究科・AIシステム医科学分野 (清水研) は豊富な研究実績 (過去)・恵まれた研究環境 (現在)・他の追随を許さない教育体制やリソース、そして何より将来にわたって緊密に連携できる同じ方向性を向いた優秀な仲間たち (未来) と過去・現在・未来の全てを兼ね備え、アカデミアで活躍する次世代の医療者・医学薬学領域 研究者を本気で育成する熱い研究室です。医学・生命科学と数理情報科学を徹底的に鍛え、卓越した研究遂行能力を持つ自立した研究者として世界に送り出します。自分にはアインシュタインやワトソンやヒントンのような天賦の才能はないと自覚しているが、研究者に絶対になる、そして次世代の医療を創るという情熱・決意だけは誰にも負けないという方には日本で唯一無二の研究室であると自負しています。

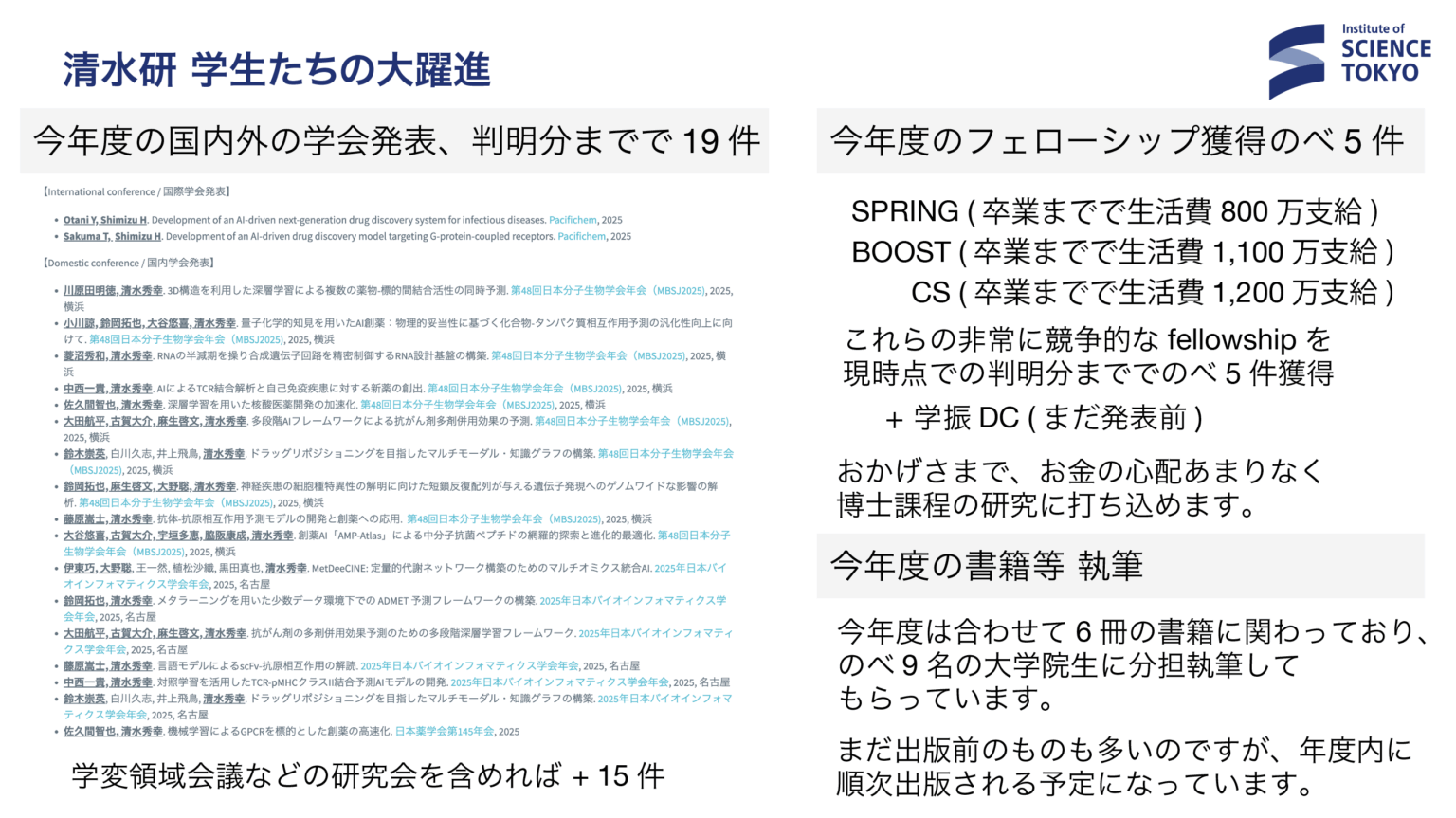

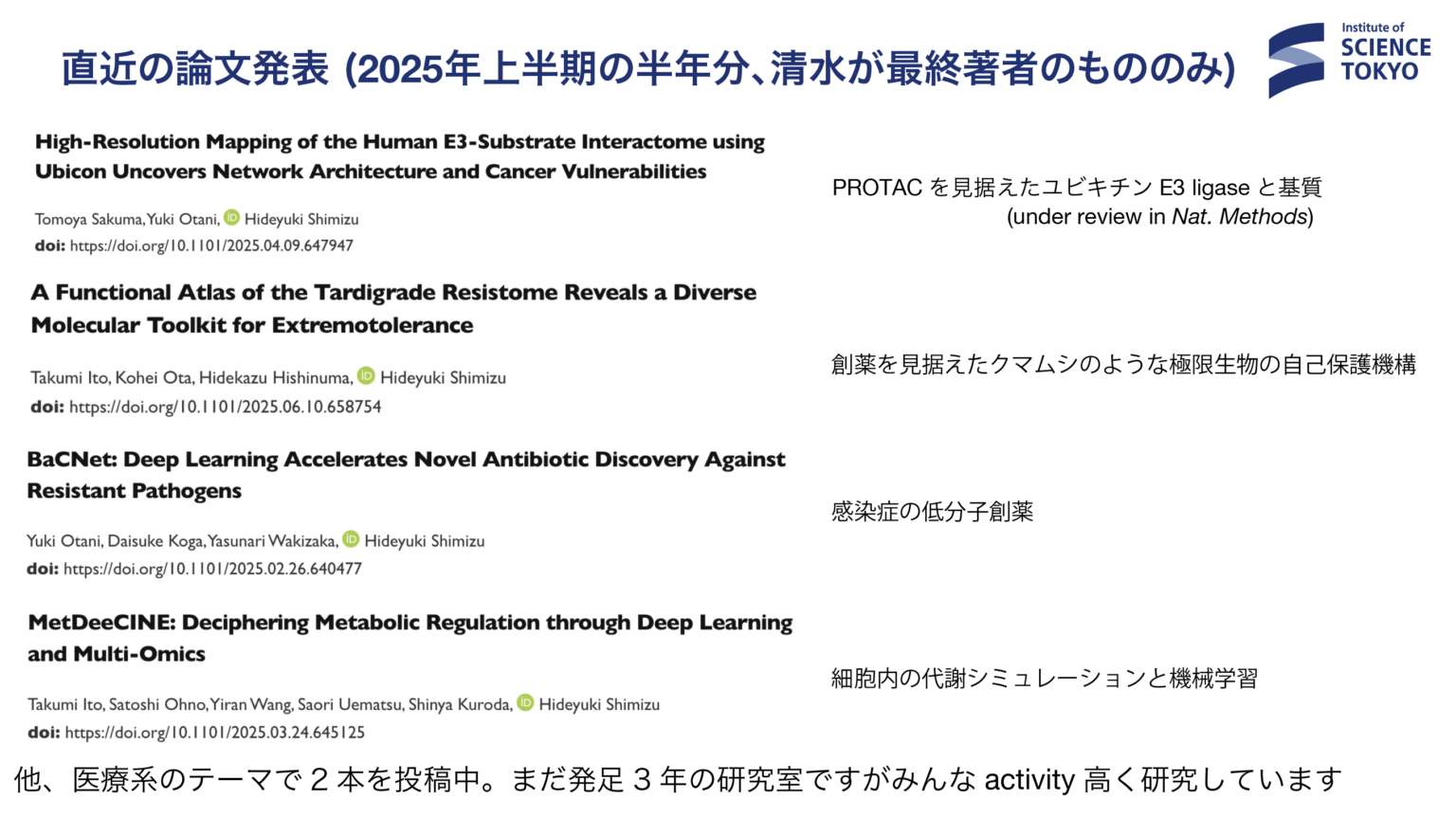

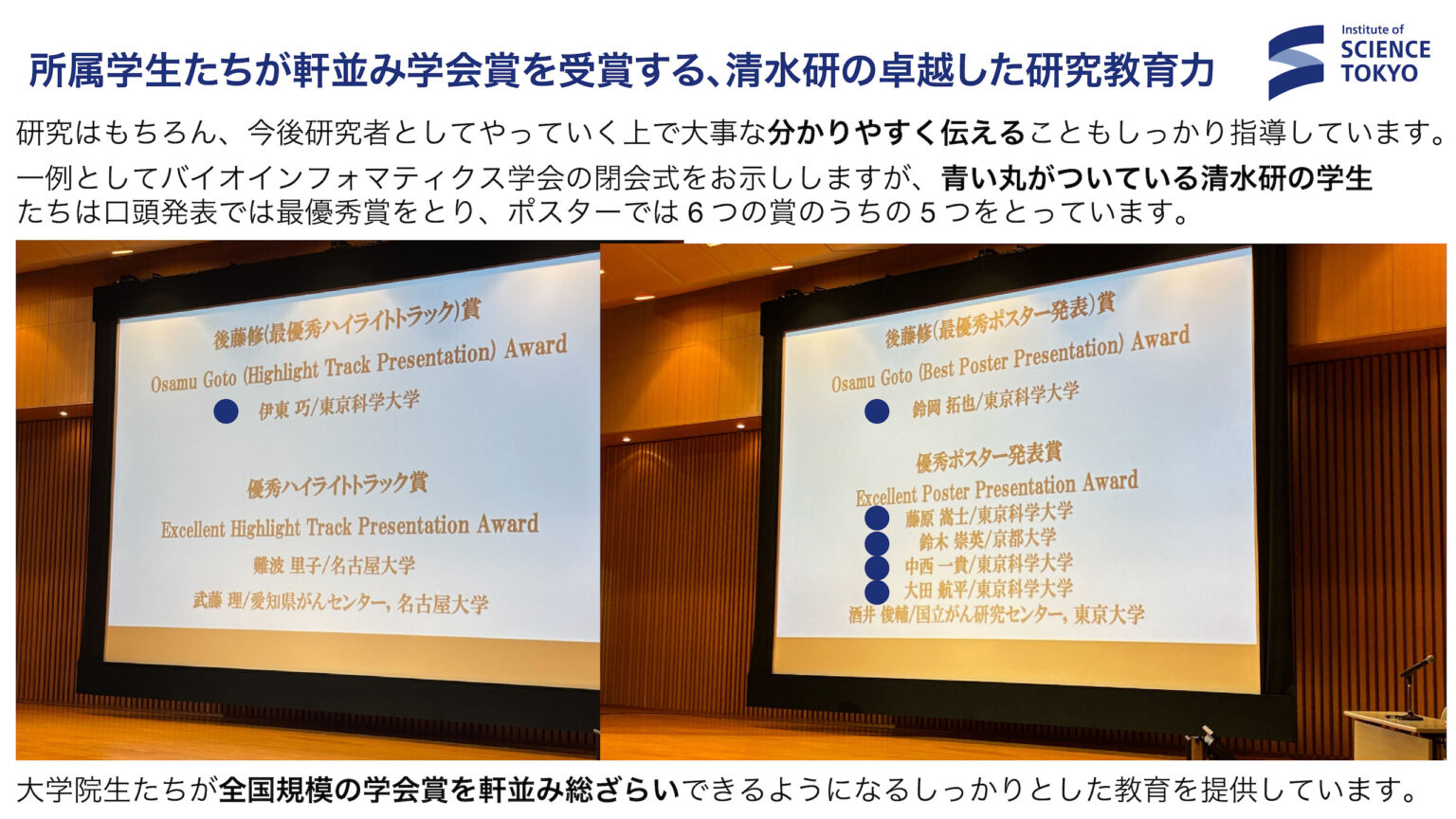

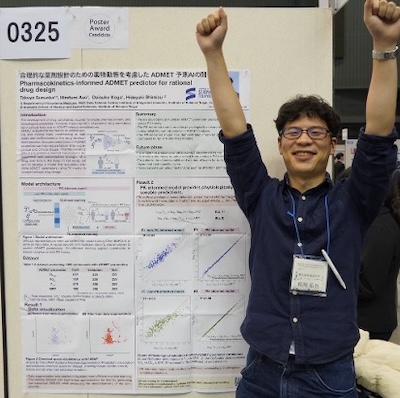

私達の研究室の最大の特徴は、一人ひとりの学生さんがすでに大きな成果をあげていることです。例えば学内の大学院生研究発表会はもちろん学会発表に参加すれば、みんな当たり前のように賞をとってきます。また、データサイエンスの国際コンペティション (大会) であるKaggleに (研究の邪魔にならないように) 参加しただけで銀メダル以上を獲得した (=フルで参加すれば1位狙いもできる) 国際的に見ても指折りの実力者達が当研究室学生だけで5名もいます。当研究室のようにそれほど規模が大きくない1つの研究室で国際トップレベルが5名というのはとてつもないことです。1人のエースが活躍しているだけならそれは個人の力ですが、当研究室は複数の学生たちがすでに活躍しているところに大きな意義があります。歴史の浅い当研究室でこのようなことを達成できているカラクリは極めて単純で、それは教育の力です。教育の力で世界に伍する実力を涵養する、それが清水研の大きな特徴であると考えています。

ここに一部だけですがお示しした通り、すでにさまざまな大学やバックグランド (文系学部の方も!) の方が清水研にきて学会賞をとっており、教育の質の高さは実証済みです。

そして2025年度は、新たにCS (博士課程の間に1,200万円ほどの生活費がもらえる制度) 、BOOST (博士課程の間に1,100万円ほどの生活費と100万円ほどの研究費がもらえる制度)、SPRING (博士課程の間に800万円ほどの生活費と150万円ほどの研究費がもらえる制度) に、合わせて5名の学生さんが採択されました。日本学術振興会の学振DCにも複数の学生が採択されています。当研究室はこういった経済支援に対する採択率がScience Tokyoで最も高い研究室の1つですし、当研究室のアカデミア希望の博士課程学生さんは全員何らかの生活費収入がある状態になっていますが、それは圧倒的に成果を出す仕組み (と実績) が清水研にあることを考えれば至極当たり前のことです。清水研でフルコミットすれば、修士から入る方は博士課程1年目から、博士から来る方は博士課程2年目からこのような競争的でステータスでもある助成獲得がとても高い確率で期待できますし、先輩の採択率が高いからこそ申請書の書き方やスライドの作り方といったノウハウの蓄積、あるいは回し読みによる複数の先輩採択者による的確な添削指導などができます。

当研究室ですでに実績を出している複数の学生メンバーのうち、ご本人の同意をいただけた方だけですが短い「喜びの声」を掲載しております。

さらに、Science Tokyoは国際卓越研究大学に採択されました。国の10兆円ファンドによる支援をこれから最長25年間にわたりいただくことになり、研究環境が今以上に大きく改善され世界トップの研究機関に伍するようになります。

博士課程の大学院生への経済支援も世界レベルになることが期待されており、右に示す日経新聞の記事にも書かれているように、社会人をしている同世代の方々と概ね同じくらいの経済支援を受けられるようになる国際卓越大学独自の経済支援をスタートする他、これは一握りの方に限られてはしまいますが、優秀な博士課程学生の方には年間1,000万円もの支援をするという制度もあります。研究者を目指しており、お金の心配をあまりせずにその分Hard workをしたいという方にとって本学は日本でトップクラスの待遇を提供しています。

このように、それぞれ異なるバックグラントを持つ複数の学生さんが軒並み大活躍しているのは研究室の研究・教育システムが優れているからと自負しております。いきなり賞や論文やフェローシップまではいかなくても、最初の目標である全国規模の学会で発表できるくらいなら研究をはじめて半年でみんな到達しています (こちら)。

さあ、次は君が活躍する番ですよ! チャンスの女神には前髪しかないといいます。今飛び込まずして、いつやるのですか?

詳細

私たちは、データサイエンスを武器にした基礎と臨床の架け橋になるような研究を目指しています。今はまだ十分に治せない病気を治すために、世界一流を目指す科学者を養成します。賢明な読者は既におわかりのように、このようなことを掲げている以上、清水研での大学院生活が少々厳しいことは当然のことです。万人受けは決してしないでしょう。しかし、研究人生を渇望する人には最高のパラダイスであり、次世代の卓越した研究者のインキュベーターでありたい、というのが私の願いです。

私たちの研究室は旧・東京医科歯科大学が母体ですが出身学部は全く問いません。医療系学部以外の方も入学可能ですし、メンバーの出身学部は医・歯・薬・理・工・農と理系のほぼ全ての領域から来ています。むしろ理工系出身で未来の医療を創りたい方は大歓迎です。理系だけでなく文系学部出身者の方も受け入れ実績があります。むしろチームに新しい知見をもたらしてくれる医歯学以外の領域を専攻してきた方・学外出身の方・外国籍の方を大歓迎します。今は生命科学・医療・情報科学に自信がなくとも、みっちりと修行していただきます (笑) ので大丈夫です。「人財の多様性」が私たちの研究室の揺らぐことのない基本理念です。

「情熱にまさる能力なし」ともいいます。必要なのは、私たちのラボ教育ポリシー・研究ポリシーへの理解と熱意、そして広義の意味で「データサイエンスで未来の医療を創る」ためにcuriosityドリブンで探求し続けることだけです。高い志をもつ研究仲間と出会い、自由な発想で新しい世界を創造して、次世代の医療に夢と希望をあたえる大発見をしましょう!

大学院の入試区分と学位について

Science Tokyo医歯学系における大学院の入試区分としては、当研究室は「修士課程 医歯理工保健学専攻」および「博士課程 医歯学専攻」に所属します。取得できる主な学位は、修士 (医科学)、そして博士 (医学) です。博士は医学の代わりに歯学・数理医科学・学術などでも取ることができます。標準修業年限は下記の通りですが、詳細はお問い合わせください。

- 学部・歯学部・薬学部等6年制の学部を卒業(予定)の方 → 博士課程(4年、 規定を満たせば3年での早期修了も可能)

- 本学医学部医学科4年・5年の方 → MD-PhDコース博士課程(4年、 規定を満たせば3年での早期修了も可能)

- その他の4年制の学部を卒業(予定)の方 → 修士課程(2年) + 博士課程(4年、 規定を満たせば3年での早期修了も可能)

- その他の4年制の学部を卒業後、修士課程(2年、専攻は不問)修了 (予定) の方 → 博士課程(4年、 規定を満たせば3年での早期修了も可能)</li>

- 上記以外の方→ 博士課程 (4年、 規定を満たせば3年での早期修了も可能)

※博士課程出願に先立ち「出願資格審査」が必要になります。

大学院教育の概要

まず最初に東京科学大 AIシステム医科学分野へようこそのページで私達の研究室の概要をご確認ください。大学院生にはアカデミア研究者として活躍するための教育として多数のbenefitを提供していますが、そのうち一部を抜粋して紹介します。

科学者を目指す徹底した教育

私たちの教育は、大学院合格直後から始まります。合格発表後、入学までの間に、自宅でできる我々のオリジナルプログラミング教材を人通り行うことで、入学する時点で、一般的なバイオインフォマティクスと人工知能プログラミングを身につけます。また、データサイエンスにおいて非常に重要な意味をもつ統計学についても、指定した本を自習することで、バイオ・医療系のデータサイエンス研究に必要な基礎力を身につけていただきます。

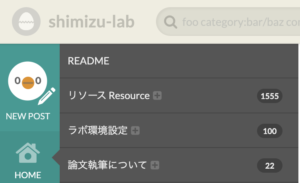

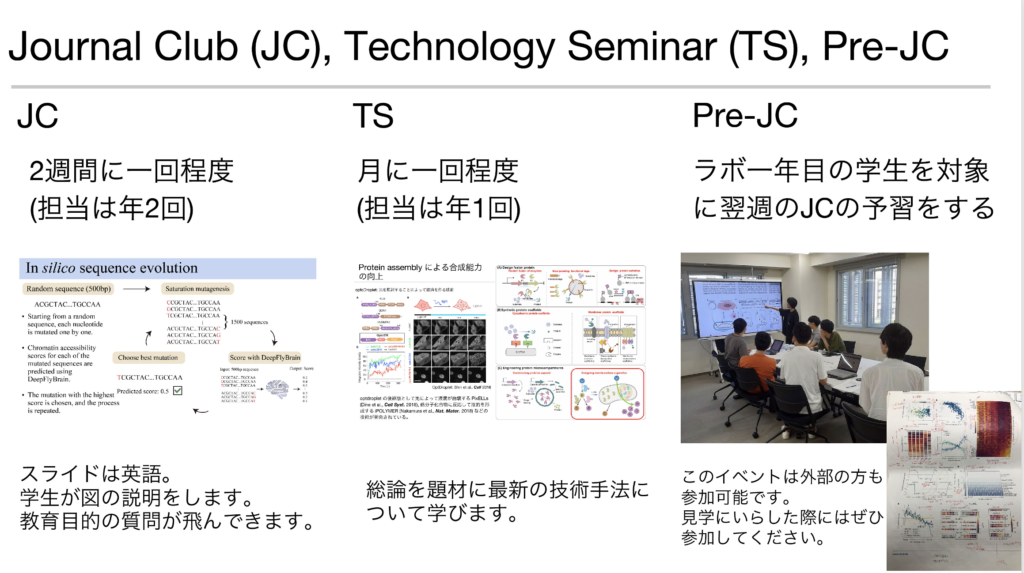

入学後、最初の2ヶ月はオリエンテーションを行い、データサイエンスと生命科学実験の両方の初歩を学んでいただきますし、入学後の1年間は集中的なゼミを用意しています。当然ながらオリエンテーション以外にもさまざまな成長の機会があります。定期的な進捗報告ミーティングを通じて思考力・実践力を養います。勉強については、自分自身でテーマに関連する論文を読むのみならず、医療や生命科学・情報学・数理科学といった広い関連領域を論文抄読会・技術勉強会で学びます。さらに我々が提供する1万ページにも及ぶ自主学習甩資料、それに最新論文やリソースが毎日シェアされるslackがあります。

学生として「教えてもらう」という立場だけではなく、ラボポリシーにも記載の通り自ら主体的に学びそれをシェアすることが求められます。情報の流れの中心である東京にいることで数多くの勉強の機会もありますが、積極的に発言する訓練をすることで国際スタンダードを養います。

少なくとも2年に1本の学術論文を筆頭著者として発表し、さらに他のプロジェクトに参加することで共著論文を増やしつつ共同研究のやり方を学びます。博士号をとるまでには、研究の立案から論文執筆までの全てを1人でも行える自立した研究者に育てます。

「マイプロジェクト」奨励

もちろん最初は相談の上で我々がテーマを設定しますが、研究者を目指す上で大学院時代にテーマの設定から携わったマイプロジェクトをやり切る経験は非常に重要と考えています。

半年ほど経験した時点での自分の興味を清水らとディスカッションし大枠を決め、先行研究をたくさん調べて現状の課題を浮き彫りにし、科研費の申請書形式でマイプロジェクトを清水はじめスタッフに自ら提案していただきます。

もちろん初めて書いた申請書がそのまま採択されることなどありえません。建設的なフィードバックをたくさん受け、数ヶ月ほどかけてマイプロジェクトと向き合って洗練させ、教員のGOサインが出てスタートです。

自分主体で先行研究をいろいろ調べ、批判的に吟味してそれらの課題を浮き彫りにし、自分の頭でアプローチを考え、将来的に必要になる申請書作成に速いうちから取り組み、それを分かってもらえるようにプレゼンするという研究開始前に必要な能力を全て養うことができます。これらの力は博士号取得後に大いに役立つことでしょう。あわよくば複数の論文になる可能性があるだけでなく、複数のテーマを持つことで精神的に安定するという効果もあります。

また、マイプロジェクトに関してはその計画書を若手研究者向けのグラントに実際に申請する機会があるため、採択にせよ不採択にせよ、学生時代からグラント申請に挑戦するというまたとない経験や審査員からの貴重なフィードバックを得ることができます。多くの研究室では学生時代に自分が0からテーマを考え、しかも研究費獲得に挑戦する機会はそうそうありませんので、大いにadvantageとなるでしょう。

多くのコラボレーション機会の提供

当研究室は現在急速な拡大期にあり、本学で最も成長率が大きいラボの1つと言っても過言ではないでしょう。

教員・ポスドク・大学院生・常時出入りする学部生・その他スタッフを全員合わせれば、今後2年のうちに30人規模になる見通しです。すでに本学M&Dデータ科学センターの中では最も大きいラボになっています。優秀で意欲的な学生さんが多いということは、日夜切磋琢磨し建設的な討論ができます。それらの同志との関係は、清水研にいる数年間だけで終わるものではなく、今後数十年にわたってみなさんの拠り所の1つとなるでしょう。

またさまざまな共同研究の機会もあり、当然ながら共著論文も数多く発表できるでしょう。当研究室は国内外のアカデミア、企業、あるいは医療機関様と50を超える共同研究を推進中です。典型的な清水研の大学院生は、博士号取得までに、少なくとも10本の論文発表と、20回の学会発表を経験することになります。

自身の研究を進めるのはもちろんのこと、こうした数多くのコラボレーションを経験する中で、さまざまな領域の方とつながり今後のキャリアを大きく開拓していくことが可能になります。

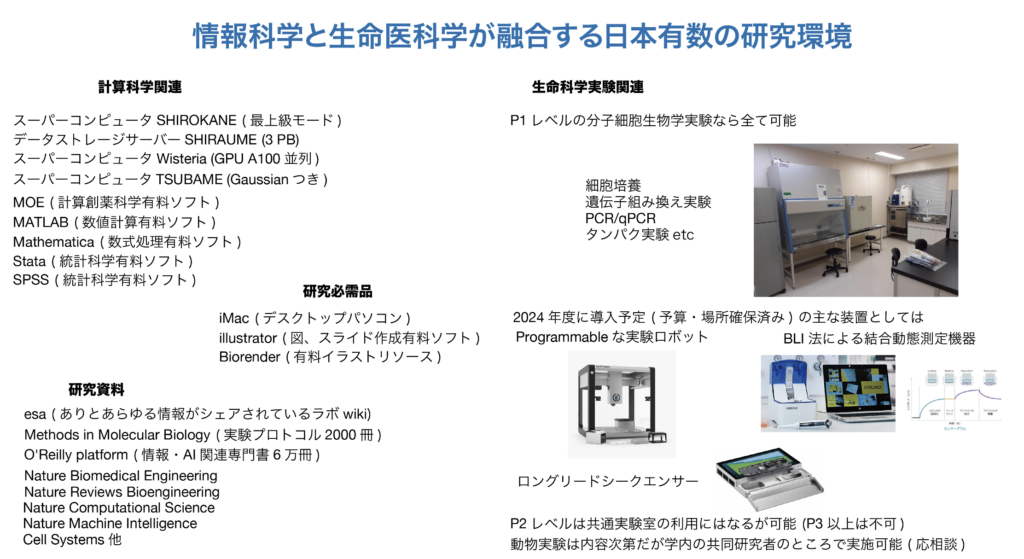

この先を生き抜く武器を伝授

データ科学を学ぶ最も良い方法は、最初から優れた計算環境を使うことです。バイオ系に特化した国内最高レベルのスパコンSHIROKANEの最上級モードと、東京科学大学のTSUBAME 4.0が利用可能です。A100だけでなく最先端のGPUであるH100をたくさん使ったAIのトレーニングなども可能です。実際、我々の研究室のメンバーはこれらのスパコンを縦横無尽に使いこなしながら研究をガンガン進めています。さらに、数値計算処理システムであるMATLAB、創薬計算化学ソフトMOE、その他多くの有償ソフトも導入しており、現在は試験的に使用している量子コンピューターを将来的には本格運用させることも視野に入れています。このように、我々は国内最高レベルの計算環境を保持しています。最初から恵まれた計算環境を使ってトレーニングすることで、データ科学の習得も格段に早まります。

また、スキルは掛け算という言葉もありますが医療もバイオテクノロジーもコンピューターテクノロジーも分かるという人は現状皆無なので卒業後も多方面から重宝される貴重な戦力となるでしょう。私たちは一通りのバイオ系の実験を行える設備を用意しており、また医療の研究を行っているので、多くの研究室とは異なりどれか1つのみではなく3つの武器をいずれも習得することができます。次のステップへ羽ばたく上で大きな後押しとなること間違いありません。

博士課程学生への生活費援助

博士号取得に向けた大事な修行期間である大学院時代に研究に専念できるよう、博士課程学生は月16万円 (4年間、総額768万円) または月20万円 (2-4年生の3年間、総額720万円) または月30万円 (2-4年生の3年間、総額1080万円) の経済支援を受けられる可能性がありますし、当研究室は採択率が非常に高くノウハウの蓄積も群を抜いています 。また、その他給付型奨学金の情報もラボ内ページで随時シェアしています。また、当分野では大学院生を対象にした独自の生活費援助を用意しており、規定を満たす方は積極的にTA/RA等として採用しています。学費の足しになりますし、何よりTA/RA採用は職歴になるので履歴書の観点からも有利になります。

現在のアカデミア志望の学生たちは清水研から全員何らかの支援を受けている状態になっています。

海外留学までのキャリアパス支援

分子生物学会 (12月) では研究成果を発表できるチャンスがある他、バイオインフォマティクス学会 (9月) もしくはメディカルAI学会 (6月) の発表もアシストします。

また、在学中の日本学術振興会特別研究員 (DC) 獲得、および博士号取得後の海外留学に必要なフェローシップ獲得といった申請書の指導をするのみならず、過去の受賞者の申請書等もラボメンバー用ページでシェアしています。清水自身も大学院時代はDC1を獲得し、武田科学振興財団他7財団からフェローシップの内定通知をいただきました 。経験者だからこその目線も併せ持っています。

また、希望者には早期から海外留学に向けた英語学習法のアドバイス等も可能です。自身の希望に応じた多様なキャリア形成をサポートします。

清水研で活躍できる大学院生 (クリックすると詳細が表示されます)

【研究のタイプ】特定の生命医学対象(例:癌ゲノム、メタゲノム、臨床データ)を設定し、世界中に溢れているデータを解析し新しい生命医科学の発見やエンジニアリングによる創出 (創薬も含む) を行うことを目指す。技術開発が目的ではないので、使えるツールなどは積極的に利用する(ただし不足している技術は開発を行うこともある)。

【向いている人材】生命科学(特に分子生物学)が大好き、『ワクワク』した気持ちになれる人

【入学後に必要なこと】最新の生命科学の論文(Nature, Science, Cellなど)をどんどん読む。Linux上で生命科学のデータ解析を行うためのやり方(特にPythonを使ったプログラム) を学習。情報技術・アルゴリズムをまずは広く浅く理解するが、自分が利用するツールで使われているアルゴリズムの特性は理解する

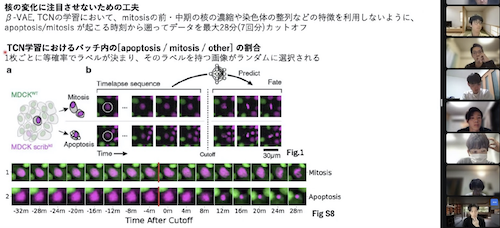

【研究のタイプ】生命医学データを効率的に解析するための基盤技術を開発し、技術の立場から生命科学にブレイクスルーをおこすことを目指す。情報科学分野(AI・機械学習・深層学習・データマイニング等)の最新動向をキャッチし生命科学や医療分野に応用をする。

【向いている人材】プログラミング、数学、物理が得意。論文で発表されているアルゴリズムや方法を実装するのが好きな人。

【入学後に必要なこと】最新の情報科学、特に主要な国際学会(NeurIPS, ICMLなど) の研究をフォローする。アルゴリズムを実装するために必要なプログラミング言語の能力をつける。バイオ系はまずは広く浅く身につける

【研究のタイプ (間)】必ずしも上の2つにきれいに分類できるわけではないので、その間の立ち位置で研究を行うことも可能

【研究のタイプ (両方)】両方をできる人材は現状極めて少ないため,研究・企業から引く手あまたです。

清水研の研究環境 (抜粋)

当研究室の研究環境をいくつかご紹介します。まず当研究室の大きな特徴は、各自に割り当てられた大きな研究を数年単位で進めるのと並行して、学内外の多くの共同研究の機会があることです。特に当研究室の超速intensiveにより、卒業時には圧倒的な研究実績を携えていることと思います。研究環境については、百聞は一見にしかずと言われますし、ホームページには出せないこともありますから、ぜひ一度見学に来てください。

データサイエンスを得意とする研究室はいろいろありますが、当研究室の研究環境面での強みは

- PIの清水自身が現役の医師であり、また大学病院がすぐそばにあるため、医療現場との連携も比較的容易です。例えば、東京科学大学病院では現在6万症例ほどデータ等の提供に関する広範同意をいただいた方が集まっています。日本の大学病院の中で、Science Tokyoは最も医療データの社会還元にcommitしている病院の1つです。また、清水は民間の医療法人の研究開発部門の顧問も勤めており、そちらへのアクセスも可能です。いずれも倫理審査がありますし、データの性質上難しい研究課題もありますので、詳細はお問い合わせください。

※ これは当研究室の考えですが、患者さんのデータ解析のみで完結する研究はメインでは行っていません (共同研究で担当させていただくことはありますが)。その理由は、医療系の方であれば分かっていただけると思いますが、単施設 & 後ろ向きの観察臨床研究はエビデンスレベルとしては限定的なものになってしまうからです。本当に病気を理解するなり診断治療を改革するには、前向きの介入が不可欠です。つまり臨床現場においては前向きに患者さんをリクルートするということですし、医療AIならばそのデバイスを実際に作り実際に使うということですし、あるいは細胞などを使ってデータ解析から見出したことを実験で証明するということです。その意味で、清水研では次に示すように実験室も整備しています。情報科学そのものに興味があるなら実験は不要ですし、疫学に興味があるならむしろ社会にその発見をどうpushするのか&行政にどう働きかけるのかといったことが大事になりますが、病気を理解したい/治療したいなら、遺伝子や細胞や臓器の破綻として疾患が起こる以上はこのような生命科学や化学などのミクロスケールのScienceからは避けて通れません。マクロな患者さんスケールから、分子といったミクロスケールまで有機的に接続されているのは情報系のラボにしてはとても珍しい清水研ならではのことです。

- システマティックな生命/創薬科学実験室を併設しているため、AIに与えるデータをとることも、あるいはデータ解析から見出したことの検証もできる。実験自動化のためのロボットや東京科学大学の中では当研究室にしかない創薬機器もある。

- 清水は医学部を卒業してからずっと医学部の外で訓練を受けてきました。大学院時代は理学部生物学科や薬学部・農学部といった叩き上げのライフサイエンスの方々が圧倒的に多い環境で修練を行いましたし、HarvardやMIT留学時代は数学や物理や化学といった生命科学・医療ではないバックグランドの方が多い研究環境に身をおいてきました。現在の部局 (M&Dデータ科学センター) も広い意味の医療や生命科学・創薬系のラボは他になく、数理や統計、情報出身の先生が多数派の部局です。そういった背景もあり、清水研では非常に広範囲なバックグランドを持つ方々と共同研究の機会がたくさんあります。

というところにあるかと思います。また、当研究室は現在ありがたいことにとても潤沢な研究資金をいただいており、典型的な研究室よりずっと多くのことができるという強みもございますし、東京にあるという立地からさまざまな研究会・勉強会・交流会に参加できる機会も豊富にあります。研究をする上で最高の環境を整えています。

清水研の教育システム (抜粋)

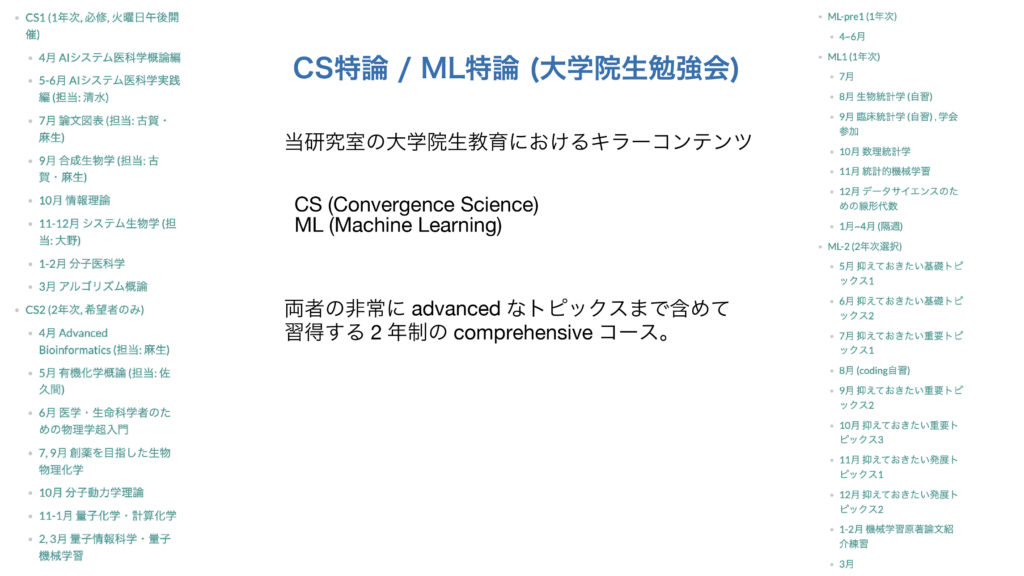

私達の研究室では普段の研究活動に加えて、わずか2年でどこに行っても恥ずかしくない研究者にするべく綿密なカリキュラムを組んで応用基礎からエキスパートプラスレベルまで、数々の勉強会を開催しております。数理については大学の教養数学の復習から始まり、2年後には最先端のAIトップカンファレンスに発表された学術論文を読めるようになります。バイオインフォマティクス全般はもちろん、臨床データ・統計解析や数理生物や計算創薬を学ぶ2年近くにわたる専門の勉強会、生命科学系ではバイブルになっているThe Cellの輪読会や論文に出てくるあらかたの図をまとめて学ぶ勉強会などがあります。

また、医師以外の出身の方にも医学科4年相当程度 (病院実習前の座学修了程度) の医療の基本を身につけていただくために週に3回は「朝活」を開催していますし、国際的な視座を養っていただくために週に1回は英語で全てやりとりする勉強会も行っています。

なぜこのような多岐にわたるプログラムを学ぶのかはなぜ清水研は「回り道」を強制するのか ―未来の科学は、境界を越える者だけが創れる―にも書いておりますのでご確認いただきたいのですが、米国HarvardやMITなど世界のトップレベル大学ではごく普通に行われていることを、日本でも行いたいということでこのような制度設計になっています。

勉強会としては、ラボメンバー全員参加の論文輪読会等と、大学院1/2年目が参加するCS・ML特論という名前のラボ内ゼミが通年であります。

我々の研究室は融合分野を扱っていますので、どんなバックグランドの方にとっても学んでいただかないといけないことがたくさんあります。

医学の基本 (=医学科4年相当)、分子/細胞生物学・遺伝学・生化学等のライフサイエンス、情報科学、数学の基礎 (=旧帝大の理工系学部卒相当)、バイオインフォマティクス、(創薬に必要な領域の) 物理化学・量子化学 etcを全部学んできたという方はかなり稀でしょう。さらに我々の得意とするAI関連領域も、今年出たばかりのICML, CVPR論文なんかを読みとけるくらいの力がある方も少ないはずです。清水研のスタンスは、異分野融合領域 (=「広く深く」の両立が求められる世界) だからこそ個人の独学では限界があるため、集合知での修得を目指しています。

清水自身がこれまで長いこと遠回りをして身につけたことを最短で学べるように綿密にカリキュラムを組んでいますし、それを学んだ学生さん達によって随時アップデートされています。

広く深い知識やスキルを武器に科学研究を楽しんでください!

清水研について、より詳細を知りたい方へ

ここまでお読みいただきありがとうございました。より詳細を知りたい方は、しばしばいただくご質問にお答えするQ&Aを用意しておりますのでこちらのページをご確認ください。

面談・研究室見学を希望の方へ

学部生としての研究室所属をご希望の方は清水宛にメールをお送りください。学外の所属の方も、これまでも東大や慶應義塾大といった首都圏の方を受け入れた実績があるだけでなく、遠方の学生さんたちもオンラインで研究に携わったことがあります。

大学院の進学先として清水研を検討している方は、お気軽に対面での面談・研究室見学にお越しください。大学院のお問い合わせは下記のリンクからお願いいたします。