第47回 日本分子生物学会 年会 (MBSJ2024) 参加報告

2024年の11月27日から29日の3日間福岡で開催された日本分子生物学会 (分生) に参加したので、その報告をする。

分生は昨年度神戸で参加した以来2回目の参戦である。投稿した演題は前回と同じテーマである。ポスターを作成する際に去年のポスターを見返す機会があったのだが、Future plansに書いていた内容がアップデートされたポスターを1年後の今回作成することができた。マイナーチェンジはあれど、大体の大筋は1年前からの計画をなぞっているように思えた。年に一度、ポスターのような形でまとめるのは良い記録であり研究と向き合うまたとない機会と感じた。また、今回はありがたいことに公募シンポジウムに採択いただきオーラル発表の機会をもらった。詳しい内容は後述するが、昨年度のサイエンスピッチに続く発表の機会をいただくことができた。まずは参加したいくつかのシンポジウムについて報告する。

分生はとにかく生物系なら何でもOK。というスタンスの学会で、バイオインフォマティクス学会やCBI学会 (創薬系の学会) のような学会と違ってテーマの絞り方が非常に緩い。そのため、普段全く触れることのないテーマに触れることができるため個人的には好きな学会であり、自分の研究に近い内容はラボメンバーの誰かが行って報告してくれると思ってシンポジウム等は積極的に普段触れない内容のものに参加するようにしている。というわけで初日参加したのは「糖鎖」に関するシンポジウムである。糖鎖は前回沖縄で行われた国際学会APBJCの参加報告でも少し触れたが、何かできないかと何となく思っている領域である。今回分生で参加したシンポジウムでは「データベースを作りました」といった内容ではなく、糖鎖がどうやって合成されるのか、植物特有の糖鎖がアレルギーに関与していそうだ、生物間で保存されている糖鎖の構造についてなど基礎よりの内容が多かった。このセッションで一番感じたことは、糖鎖はかなり色々な場所 (核酸、タンパク質、細胞壁など) で登場する重要な要素であるにもかかわらず、私自身は普段あまり目にしないワードであるということである。このシンポジウムで糖鎖の種類などが生体の正常・異常に多かれ少なかれ影響を与えていることがわかった。糖鎖の情報を含めた創薬や病態の理解を行うような研究は個人的には興味がある。

二日目に参加した、細胞の形を数学的な理解を目指した研究に関するシンポジウムに参加した。一連の発表の中で感じたことは生物をわかった上での数学などのツールを使うことが大事であるということである。このことを特に強く感じた演題を紹介する。胚発生の初期をモデリングするという研究で一般には胚の形をきれいな楕円形にするのだが、この研究では実際の形 (割とボコボコとした不安定な形状) にすることで新たな発見があった。という発表だった。この研究により、胚に不均一かつ非対称に存在する”隙間”を数学的に記述することが可能になり、この不均一な”隙間”が胚発生に重要な影響を与えているとのことだった。特筆すべきはこの研究で着目した実際の形や”隙間”は普段の胚の観察から不思議に思っていた点であるということである。このような、生物学的な疑問を数理に落とし込んでいるという点で非常に勉強になった演題であった。

今回参加したシンポジウムで個人的に最も興味を惹かれた発表は三日目の午後にあった腸内細菌叢に関するセッションである。元々別のセッションに参加しようと思っていたのだが、人気セッションで会場に入れず「腸内細菌叢って全く興味ない訳じゃないし」と思い、やむ無く入ったセッションである。一つ目の印象的だったポイントは、腸管におけるトリプシンの分解は腸内細菌によるもので疾患にも関わっているということである。消化酵素の一つであるトリプシンは通常十二指腸を抜けると分解されその活性がピタッと収まるという。この分解をどうやら腸内細菌叢のメンバーの誰かが担っており、細菌叢が乱れるとトリプシンの分解が行われずに腸管を傷つけながら糞便中に排泄されるという。この演題ではこの原因細菌を特定し、その機能をin vivo/in vitroで証明したという発表であった。トリプシンという生命科学をやっていれば皆知っている超有名酵素の分解が特定の細菌が担っているとは驚きである。このことはヒトと腸内細菌は相当密接な共進化を行ってきた結果なのだろう。驚いた点その2は、腸内細菌叢は日内変動している。という演題である。腸内細菌叢研究の暗黙の過程の一つに時間的定常性がある。つまり、腸内細菌叢は抗生物質などで乱すことがなければ変化しないという仮定である。この仮定はかなり乱暴な仮定でlife spanでも変動しているし、最近の研究で日内変動していることが演者らの研究で明らかになった。そのメカニズムや役割の解明はこれからであるが、間違いなくホストであるヒトに (その逆も) 影響を与えているに違いないだろう。そしてこの学会で最も衝撃を受けた発表が腸内細菌叢と疾患に関する理化学研究所の須田 亙先生のご発表である。腸内細菌叢と疾患の関係はこれまで様々な報告がされてきたところではあるが、今回明らかにしたそのメカニズムが個人的にはあまりにも衝撃的だった。対象にしている疾患は多発性硬化症 (MS) で、初期は有効な治療薬もあり増悪と寛解を繰り返すが徐々に薬が効かなくなりうつ手がなくなってくる疾患である。MSと腸内細菌叢の関係は2010年代前半より示唆されていた。詳細は割愛するがメタゲノム解析をはじめとする解析によって原因細菌を特定したのだが、驚くことに軽症な患者と重症な患者で異なる株が存在していることがわかった。重症な患者の細菌叢に存在するその細菌は本来有していない鞭毛と硫化水素を作る遺伝子が水平伝播によって獲得し悪さをしていることがわかった。また、さらなる解析によってこの原因細菌は元々悪さをするような細菌種ではなく、ヒトとの共生の歴史の中で水平伝播から身を守る遺伝子が欠損したことが示唆されるという。これまでは属や種で止まっていた腸内細菌叢の解析は今後、株 (系統) レベルまで調べる必要がある時代になりつつあるというのが先生のTake Home Messageであった。最後に、このような解析は最近流行りのロングリードシーケンスの登場によって相当進むのではないかというお話をいただいた。というのも、これまで行われていたショートリードシーケンスではゲノムを一度ズタズタにし、配列を再構成している。この過程で、水平伝播された配列をほとんど見逃しているという。実際、ロングリードによって得られた結果からは相当な水平伝播が検出されている。これは使えるぞ。という新しい技術をいち早く取り入れることによって誰も見たことない現象を捉えることができたという非常に良い勉強になった。

最後に自分の発表について報告する。冒頭でも述べたが今回の学会ではポスター発表以外に公募のシンポジウムでの口頭発表を行った。ポスター発表はありがたいことに人が途切れることはなかった。また、中には私のポスターを狙って見にきてくれた先生もいらっしゃった。毎回反省している気もするが、今回もこちらが話しすぎてしまったと感じた場面が何度かあった。的確なQ&Aを日頃から意識したい。また、昨年度と違って聞き手の理解度に応じたトークが上手くなったと感じている。これまでは聞き手の属性に関わらず同じような説明をしてしまっていたが、色々なレベルでお話しすることができたと思っている。この一年で場数を重ねた成果だと感じている。今回もらった質問は「これどうやっている?」という、タイプの質問が多くこちらがアタフタしながら答えるような質問は少なかった印象である。

今回の学会での個人的な目玉イベントである口頭発表について報告する。私が発表したセッションは「アカデミア創薬会議2024」で、名前から分かる通りアカデミア (一部企業の研究もあった) で様々なアプローチでやっている創薬に関する演題を集めたセッションである。聴講に来ていた方々の名札を見たところ、製薬会社の方々が多い印象だった。ありがたいことに会場は最初から立ち見が発生するほどで、後から聞いた話では入り口に「オンラインで聞いてください」という案内が出たらしい。私の発表は後半でそんなに緊張していたつもりではないが、正直な話それまでの演題はなんとなくしか覚えていない。発表自体は大きな失敗もなく終えることができた。質問をいただく機会もあったが、こちらに関しても適切な返答ができたと思う。口頭発表だからといって特別厳しい質問がくるわけではなくて、おそらく日々の進捗報告やポスター発表の延長にあるものであるので、日頃から尋ねられた質問に (その場では答えられなくとも) 回答を準備しておくのが自分を助けてくれたと思う。実際いただいた質問はこれまで何度か尋ねられた内容であった。一方で、清水先生含め何人かの知り合いからは、「聞こえないわけではないけど、もう少し大きい声で。もっと自信がありそうな感じで話せるといいね」というコメントをいただいた。私自身も発表の中で感じていたことで、恐る恐る話し始め、そのまま起伏のない単調な声で発表してしまったと反省している。このほかにも細かい反省は枚挙に遑がないのだが、合格最低点くらいは取れたと振り返っている。また、演者として初めてフロアを見たのだが、意外にも演者から顔が見えていると感じた。聞きに来てくれていたラボのメンバーの顔は特にパッと入ってくる。他にも真剣に聞いてくれている人も目に入ってきた。今後、聴講者として参加している時はそう見られていることを意識しながら参加したいと思う。

今回得られた知見やフィードバックを今後の研究に還元していきたい。来年再来年は割と近い横浜で開催の分生であるが、さらにパワーアップした発表・討論ができるように日々精進していく所存である。

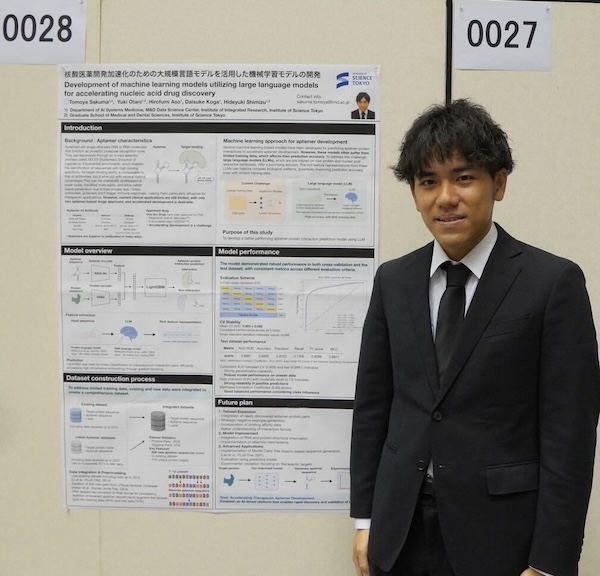

11月27日から11月29日にかけて、福岡国際会議場とマリンメッセ福岡で開催された第47回日本分子生物学会年会に参加させていただきました。私は3日目に核酸医薬に関する内容のポスター発表をさせていただきました。

全国規模の学会におけるポスター発表は初めてでした。ポスターの作成からラボの皆様に添削をいただくなどサポートしていただきました。大変感謝しております。本番の発表では、ひっきりなしに発表を聞きにきてくださる方がいらっしゃいました。見に来てくださった方は、核酸医薬に精通している方や機械学習に精通している方など幅広く来てくださっており、どのように発表をすれば伝わるかを意識して発表を行いました。しかし、あまり良い説明の仕方ができておらず、伝わっていないという場面もありました。次回のポスター発表では、様々な専門分野の方々に伝わるような説明を個々に考えていきたいと考えています。また、発表では様々な視点の質問やご指摘を頂きました。これをうまく組み込みながら研究を行っていきたいと考えています。

ポスター会場と同じ会場に、企業展示があり、最新の実験機器や試薬の展示を通じて、研究支援の最新動向も把握することができました。特に様々な企業においてもオートメーションの機械の展示をしており、時代の流れを感じました。また、様々な最先端の技術全体を通して、新たな研究手法の導入による研究スタイルの変革期にあることを実感できる学会となりました。

今回、私は様々なセッションに参加させていただきました。印象に残ったセッションを以下に記します。国際的な研究者支援プログラムに関するセッションでは、EMBOやHFSPによる若手研究者向けの支援制度について詳しい説明がありました。EMBOの説明では海外での研究経験を積むためのFellowshipの説明やEMBOが運営するジャーナルの説明や投稿規定、先進的な取り組みについて知ることができました。また、日本学術振興会の説明では海外学振の説明や実際に海外学振に採択されていた先生のお話を聞くことができました。これらの支援制度の説明を通じて、国際的な研究キャリアを築くための具体的な方策や、海外での研究活動に必要な準備について、実践的な情報を得ることができました。特に、申請書類作成の重要性や、採択されるためのポイントについて、具体的なアドバイスが得られたことは非常に有意義でした。

異種細胞間相互作用をテーマとしたシンポジウムでは、組織の恒常性維持や疾患発症における細胞間クロストークの重要性について、最新の知見が共有され活発な議論が行われました。また、私自身はモデル生物を使った実験を行ったことがないため、そのような研究に対して新鮮味を感じました。また、私が活用しているツールを使用している研究内容を聞くことができ、有意義な時間となりました。

免疫チェックポイント研究の進展についての講演では、実際に免疫チェックポイントに関する研究の初期のお話や分子阻害剤の開発の経緯、現在の有望な標的分子などの開発状況などを聞くことができ充実した講演となりました。

ラボラトリーオートメーションに関するセッションでは、実験の自動化や効率化に向けた様々な取り組みが紹介され、オートメーションが実際に行われていることを実感することができました。ただ、現状では全てができるのではなく、エラーも起きるなど発展途上であることを知り、研究のしがいがあると感じました。また、ロボットを使った実験の効率化や大規模言語モデルを活用実験記録の自動化など、様々な研究例が紹介され、とても興味が出ました。

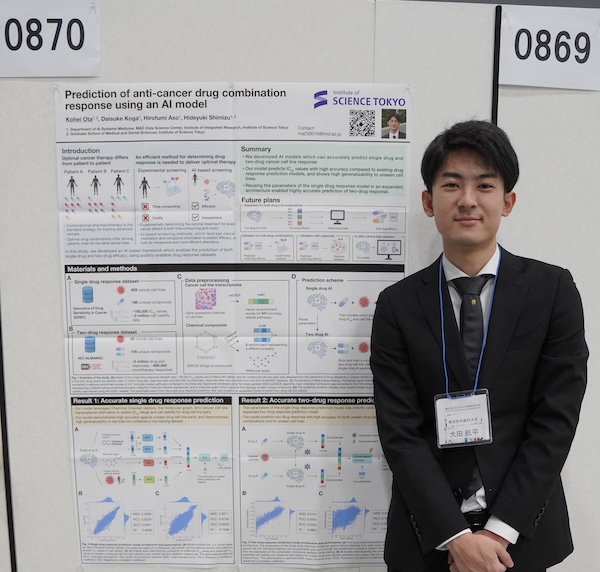

アカデミア創薬のセッションでは、従来の試験管内実験の限界を超えるための新たな実験系の開発や、AIを活用した創薬プロセスの効率化など、創薬研究における革新的なアプローチが示されました。また、超満員の会場で当研究室の修士2年の大谷さんが口頭発表を行っており、素晴らしい発表をしていて私自身も刺激を受けました。

光と量子を活用した先端イメージング法のセッションでは、様々な新しいイメージング技術が紹介されました。蛍光相関分光法の新展開や、光音響イメージングの開発など生体深部の観察を可能にする新技術の進展を知ることができました。

神経変性疾患に関するセッションでは、RNA結合タンパク質の異常と疾患との関連について議論が行われました。また、空間的マルチオミクス計測技術についてのシンポジウムにも参加させていただき、最先端の技術や研究を聞くことができました。

研究生活に関するセッションでは、パネリストと参加者が双方向に議論する形式で、様々な立場の方々の研究生活の複雑な現実を垣間見ることができました。研究生活の現実的な課題を直視しつつ、それらへの建設的な対処法も提示していました。私自身、心に残ったのは、研究者としての成功には、研究室内外の人脈構築が重要だという指摘や「助けてください」と素直に言える謙虚さの重要性などの指摘です。自身の研究者としてのキャリアについて考える良い機会となりました。

全体を通して、様々な分野で新技術の開発と応用が進んでおり、特に自動化やAIの活用、イメージング技術の進歩が目覚ましいことが印象に残りました。また、ポスター発表を通じて多くの研究者との有意義な議論ができ、シンポジウムでは最先端の研究動向を把握することができ、非常に有意義な学会となりました。ただ、反省点として発表能力の低さや私自身の基礎知識不足による発表内容の理解不足などもありました。今回の経験を踏まえ、より深い専門知識の習得と幅広い視野の獲得を目指し、研究活動に励んでいきたいと思います。また、次回の学会では、より積極的な議論への参加と、自身の研究成果の効果的な発信を心がけていきたいと考えています。

最後に、このような貴重な機会を与えていただいた研究室の皆様、並びに学会関係者の方々に深く感謝申し上げます。

2024年の11月27日から29日にかけてマリンメッセ福岡にて開催された日本分子生物学会年会(分生)に参加させていただいたので、その報告をする。

分生は昨年度神戸で開催された年会に続いて2回目の参加である。発表に関する昨年度からの変更点としては3分間のショートオーラル発表であるサイエンスピッチが廃止され、代わりに抄録の内容と現地での審査員による評価からなる二段階審査によって決まるポスター賞が導入されていた。私も抄録を提出する際に迷わずポスター賞に応募したのだが、10月末に「審査員による1次審査の結果、誠に残念ながら不採択となりました。」と記したメールが届き、1次審査落選という結果となった。そんな悔しい結果から始まった今年の分生であったが、ポスター会場を見回すと1次審査を通過したポスターはどれも目を引くものばかりであり、改めて審査のレベルの高さを感じたと同時に、目指すべき基準を一つ設定することができたと考えている。後から分かった事だが、ポスター賞を受賞したのは1385件中わずか41件であり、採択率は3%という非常に狭き門であった。来年の分生ではせめて会場での審査に残れるように、更なる成果を上げたい。

学会初日は三つのシンポジウムに参加した。朝一番に参加したのは「宇宙における生命:ありうる多様な物質、環境、機能」というタイトルのシンポジウムで、その非常にロマン溢れるタイトルに吸い寄せられるように私は講堂へと足を運んだ。内容は期待を裏切らない壮大なもので、特にHayabusa-2とOSIRIS-Rexミッションにおいてそれぞれ採取された小惑星リュウグウとベンヌのサンプルの解析を主導した東京大学宇宙惑星科学機構の橘先生によるご発表であった。発表では地球に飛来した7万を超える隕石のうち、小惑星リュウグウのサンプルと似た化学組成のものはわずか九つしか存在しないこと、そしてそれらは太陽の化学組成と似ていることから他の小惑星と比較して太陽系の初期の情報を多く保っていることや、小惑星ベンヌのサンプルから13種類の天然アミノ酸が検出されたことなど非常に多くの解析結果をご紹介いただき、多くのことを学ぶことができた。宇宙x生命という普段は全く扱う機会のない分野であることもあり、全ての演題が新鮮であった。タンパク質フォールディングの起源を専門とする構造生物学の先生や地質学と有機化学を専門とするNASAの研究者の方など、多岐にわたる分野の専門家がそれぞれ異なる切り口から宇宙・生命の起源という壮大なクエスチョンに対して挑まれており、非常に刺激的なセッションであった。

学会初日の二つ目のセッションは、ラボオートメーションに関するミニシンポジウムに参加した。ラボオートメーションに関するシンポジウムを選んだ理由としては、ちょうど分生に参加する週の月曜日に、ラボ内のTechnology Seminarの自身の担当会で、AI agentによる研究を主軸とした、未来の研究の姿について発表をしたことが大きい。シンポジウムの聴講を通じて、ラボオートメーションをはじめとする「研究の自動化」の現状や課題について知見を深めたかった。シンポジウムではRBI社の実験用ロボットであるLabDruidまほろを導入することで得られる恩恵や課題点に関する発表や、実験ロボットを用いて大量の実験を回すために必要なスケジューリングのアルゴリズム開発など様々な発表があったが、その中でも特に印象的であったのは東京科学大学の畠山先生による、大規模言語モデルを駆使した化学系ラボオートメーションの可能性を示した発表であった。発表の内容はウェアラブルデバイスにより撮影された化学実験の映像を大規模言語モデルが1フレームごとに分析しながらキャプションを生成し、それを実験ノート風に自動でまとめるという非常に便利なフレームワークについてであった。この取り組み自体も非常に面白かったが、何より衝撃を受けたのは、このフレームワークを実現するために大規模言語モデルを自ら開発されていたことだ。畠山先生は化学、特に高分子生成を専門とされる非情報科学分野出身の研究者でありながら、東大の松尾研との共同研究を通じて化学に特化した80億パラメーターの国産大規模言語モデルの開発に成功しており、今回の発表はその大規模言語モデルを活用した内容であった。AIを活用して研究を行う時代から、AI「が」直接研究を行う時代の到来が着実に近づいている中で、畠山先生のように複数の分野のドメイン知識を有し、新規技術を作る能力は、データ人材としてこれからの時代を生き抜く上で必要不可欠だと感じた。

初日の最後のセッションは「アカデミア創薬会議2024」という題のシンポジウムに参加した。本シンポジウムに参加した理由は、私の唯一の修士の同期である大谷さんの学会オーラル発表デビュー戦の場であったからである。会場は外まで聴講希望者が溢れるほどの大盛況だったこともあり、前列に座っていた大谷さんの背中からは少し緊張を感じたが、いざ本番になると落ち着いた、とても良い発表をしていた。普段のラボのミーティングなどを通していつも聞いている内容を、洗練されたスライドと共に分生という大きな場で聴衆の一人として聴くことができたことは、同期として非常に刺激的であった。入学以来常に自分の一歩先を行く大谷さんには普段から非常に助けられているし、自分がここまで成長できたのも大谷さんの存在が大きいと考えている。現状に満足することなく、これからも大谷さんのいい部分を吸収し、自分自身もギブしながら成長を続けていきたい。

学会2日目は事前に目をつけていたドライ解析関連の演題を目当てに幾つかのシンポジウムを周った。午後に聴講したミニシンポジウムは、「現実と仮想を行き来するデータサイエンスによる生命科学研究」というタイトルであり、その名の通り臨床から昆虫の集団行動の解析まで、データサイエンスを活用した生命科学研究について知見を深めることができたセッションとなった。発表者の一人であった東京大学の馬場先生は分生では比較的珍しい、情報科学を専門とされている先生でありHuman-in-the-Loop機械学習と呼ばれる、機械学習モデルの学習過程に人間による介入を組み込んだアプローチの有用性について説明してくださった。Human-in-the-Loop機械学習の一つの応用例として紹介してくださった準専門家の集合知によるAI創薬支援システムは、創薬AIが大量の候補化合物を出力するなかでそれらの合成可能性を専門家が判断する必要があり、十分に判断できる専門家の人数が少ないためボトルネックとなっているという課題に焦点を当てたものであった。馬場先生らによる研究では、合成可能性の判定精度が専門家と比較して劣る準専門家の集合の意見を、統計手法を用いて適切に活用することで専門家に匹敵する精度で合成可能性を判定できるようになるという内容であった。

岡山大学の藤岡先生はデータサイエンス技術を活用した最新のアリの集団行動解析に関する研究について発表された。藤岡先生が紹介された数あるアプローチの中でも印象的であったのが、ユニークなQRコードを各個体に貼り付けることで個体識別を行うアプローチであった。個体数分のQRコードを用意し貼り付けるという骨の折れる事前準備を必要とするアプローチではあるが、一度やってしまえばタグの向きを自動的に検出することでアリ同士の相互作用を記録することで大規模な集団の総合作用情報をもとに社会ネットワークが構築できるという手法であった。この手法を用いて病気に感染したアリがコロニーの社会ネットワーク上で隔離されることなどを見出しており、アプローチと結果ともに非常に面白い研究だと感じた。

学会最終日の3日目にポスター発表を行った。今年の分生では昨年度の反省点を踏まえてより自分の説明を簡潔にすることを意識した。ポスターを見にきてくださる方が途切れなかった昨年度と比較すると今年はそこまで多くの方には来ていただくことができず、待機している時間もあった。しかし、人が少なかった分見に来て下さった方とはより深いディスカッションができたと感じている。いただいた主な質問の内容は、研究プロジェクトで使用しているデータセットの詳細や、現在のモデル構造に至った経緯、そして今後のモデル拡張の計画など幅広く、非常に有意義なディスカッションをすることができたと感じている。分生のような機会で年に一度、ポスターという形に研究成果をまとめることは自身の研究プロジェクトを一度客観的に見つめ直し向き合うという意味で非常にいい機会だと2回のポスター発表を経験し感じた。去年のデータと比較してみると、着実に研究は進んではいるものの、もう少し成果を出せたのではないかとも感じた。私にとって清水研のラストイヤーとなる2025年は、プロジェクトの論文化に向けてより一層ギアを上げて取り組んでいきたい。

2024年11月27日~29日に福岡県の博多にて開催された分子生物学会に参加した。今まで参加した学会では日本薬学会が最大であったが、今回参加した分子生物学会はこれまで参加したどの学会よりも大規模なものであった。本学会ではやや広い範囲で研究テーマの参考になりそうな発表を中心に周り、非常に刺激的なポスターおよび口頭発表に触れることができた。以下では本学会を通して特に印象に残った発表や印象に残った事項を報告する。

数多くの発表の中で特に印象深かったものは、名古屋大学の立松大機先生による「数理モデルと機械学習の融合アプローチによる1、2回採血からのCOVID-19ワクチン誘導抗体動態の推定」に関するポスター発表、および『神経難病とRNA』というセッションの新潟大学の須貝章弘先生による「TARDBP遺伝子のエキシトロンスプライシングを標的にした筋萎縮性側索硬化症の治療戦略」と甲南大学の建石寿枝先生による「神経変性疾患に関わる核酸の周辺環境に依存した構造解析とその制御」に関する口頭発表である。

立松先生は抗体動態を精度良く推定する数理モデルを構築する研究に取り組んでいる。新型コロナウイルスワクチンの日本最大級のコホートである福島ワクチンコホートのデータから1回または2回の採血で得られたIgG抗体価および健康情報(基本情報、既往歴、副反応情報、投薬歴、生活習慣など)を用いて、抗体動態を精度良く推定する数理モデルの構築に成功したと報告した。特に参考になったのは単に機械学習で体内の抗体の動態を予測するのではなく、mRNAから細胞を通して抗体が産生されるまでの流れを常微分方程式で表現し、各パラメーターをLightGBMで推測する手法を提案した。このようなアプローチは、コホート全体でのデータ取得回数を大幅に削減し、被験者組み入れの容易さを高めると同時に、個人および集団の免疫状態の迅速な評価を可能にした。従来の手法では、正確な抗体動態を把握するために複数回の採血が必要とされていたが、このモデルにより、1回または2回の採血で十分な精度の評価が可能になり、被験者の負担軽減やデータ収集の迅速化が期待される。

新潟大学の須貝先生は筋萎縮性側索硬化症 (ALS) に関連するTDP-43タンパク質の病理学的凝集と核内機能喪失に対して新たな治療アプローチの開発に取り組んでいる。TDP-43はRNA結合タンパク質であり、その異常が広範なRNA代謝の障害を引き起こし、細胞毒性を導くことが知られている。TDP-43は多くのRNAと相互作用し、複雑なRNA代謝のネットワークに関与しているため、単純な抑制戦略ではなくより精密な調整が必要であるという点が強調された。須貝先生はTDP-43の凝集傾向の高い天然変性領域(IDR)を含むアイソフォームの発現を抑制するために、TDP-43をコードするTARDBP遺伝子のエキシトロンスプライシングを促進する手法を用いることで、TDP-43病理を効果的に軽減できることを示した。このアプローチはTDP-43の自己制御メカニズムを利用することで、ALSの病態における凝集と核機能障害の悪循環を直接阻害するものであり、ALS治療における新たな選択肢を提示した。さらに、この研究ではHNRNPA1とHNRNPCがTARDBPエキシトロンスプライシングの主要な抑制因子であることを特定し、これらの抑制因子に対するアンチセンスオリゴヌクレオチド(ASO)の設計を行った。また、HNRNPA1とHNRNPCの抑制がTDP-43のエキシトロンスプライシングにどのように寄与しているのか、さらなる解析も非常に興味深い点だった。ASOの使用によって、RNAレベルでの介入が可能になり、これが核内でのタンパク質凝集を抑制するという明確な結果が得られたことは、RNAターゲット療法の将来性を示唆した。さらに、須貝先生の発表を通じて学んだこととして、エキシトロンという選択的にスプライシングされるイントロン様配列の存在が非常に印象的だった。このエキシトロンを標的にすることで、従来のスプライシング制御とは異なる角度から、タンパク質アイソフォームの発現を調整することが可能になるという点は、ALS以外の神経変性疾患においても有効であると感じた。

甲南大学の建石先生には神経変性疾患に関わる核酸の構造と制御関係を研究している。本発表ではリピートRNAのG-四重らせん構造が神経変性疾患の進行にどのように寄与するか、さらにその構造が周辺環境に依存してどのように変化するかを解析した。特に、GRリピートなどのペプチドがリピートRNAに結合することで凝集が加速されることが明らかにされ、神経変性疾患における細胞内環境の重要性が強調された。このような詳細な構造解析に基づき、疾患に関わるRNAやDNAの非典型的な構造を制御するための新たな戦略が提案された。特に、DNAは試験管内などの生化学実験環境では二重鎖構造をとるが、細胞内のように混雑した状態ではZ-formやグアニン四重鎖構造などの複雑な構造を形成することを初めて知った。同じ配列であってもイオンなどの周囲の環境の違いによって取りうる構造が変化することは衝撃的であり、さらに、この構造の違いによってペプチドとの結合親和性が異なることを分子動力学計算および細胞実験において示した。ウェットだけでなくドライのアプローチも併用して示していることは非常に素晴らしいと感じた。

最後に自分のポスター発表について述べたい。分子生物学というフィールドでは異質な題材であったにもかかわらず、非常に多くの方々から興味を持っていただけたことは大変嬉しかった。特に、先日の学術変革領域Aのリトリートでの発表では発表時間の目安である3分間という制限を超えてしまった経験を踏まえ、今回の学会に向けて改めて原稿を校正し、時間内に収めることができた。スタッフの先生方からの「3分で研究内容を説明せよ」というアドバイスを厳守することができたと考えている。短い時間で要点をしっかり伝えることは容易ではなかったが、前回の学術変革領域 (A) での発表の反省を踏まえてよりも上手くポスター発表できたと実感した。私のポスターには、学生や先生などの大学関係者に止まらず、企業関係者の方々も多く訪れてもらえた。AIや創薬に関連する研究者の方々からの興味はある程度予想していたが、農薬に関わる研究者の方まで訪れてくださったのは意外であり、分子生物学会という学問領域の広がりを改めて実感した。さらに、時間を過ぎても私の発表に関心を持ってくださった方がいたことには非常に感謝している。発表終了後も多くの質問をいただき、また議論を交わす機会を得られたことは非常に充実した経験となった。このような交流を通じて、自分の研究がどのように他分野の研究者に影響を与えるかについて改めて考えさせられた。とりわけありがたかったのは、学会後にメールで丁寧なフィードバックをくださる先生がいらっしゃったことである。これにより、学術的な知見の交換だけでなく、人との関わり方についても再度学ぶ機会となった。また、スタッフの先生方の熱心なご指導のおかげでポスター賞の候補には選ばれたものの、惜しくも受賞には至らなかったことは悔しい結果となった。ポスター賞を逃したことは大変残念だが、これをきっかけにさらに自身の研究を深めるための動機づけとなった。来年の分子生物学会は出身地である横浜で開催される。今回の経験を糧として、バージョンアップした姿を地元の横浜で披露したい。

2024年12月26日から12月29日まで福岡国際会議場にて開催された第47回分子生物学会に参加しました。聴講したセッションやポスター発表の感想を交えて、本レポートにて参加の報告をさせていただきます。

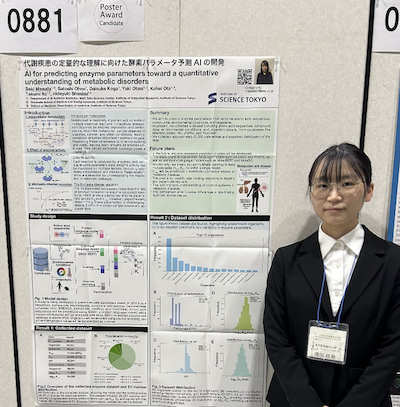

分子生物学会は、医学から植物など幅広い生命科学研究を題材としており、普段触れないような研究から当研究室や講演会などで拝聴する機会がある題材まで非常に多くのテーマが扱われており、多くポスター発表やシンポジウムに楽しく参加できました。そのため今回は幅広いテーマについて触れることを目標に様々なセッションを回りました。また自身の研究生活において初めての学会発表であったため、発表者としての発表できるのかと不安を抱えていましたが、当研究室の皆様のご指導の下、ポスター及び要旨を作製することができました。この場をお借りして感謝申し上げます。

本学会のポスター発表では、主に植物系や代謝の数理モデリング、がん関連やアミノ酸配列から酵素機能の予測モデルなど様々なテーマを拝聴しました。特に印象深かったものは、東京大学の青木先生による動物ゲノムに植物ゲノムを移植したという報告です。これまで近縁種を交雑させたハイブリッド生物や栽培種などの研究が知られていますが、動物と植物という系統的に界を超えた生物種間でのハイブリッド化を成功したという報告されていません。その中で彼らは体細胞融合法によりチャイニーズハムスターの卵巣由来のCHO-K1細胞を宿主として原始紅藻類の移植に成功させました。ゲノムの安定性や遺伝子発現、エピゲノム修飾の変化や制御メカニズムについて解析を行った結果、植物ゲノムの約97%が哺乳類ゲノムに移植されていることが明らかとなりました。植物ゲノムは染色体同士が連結した巨大なドメインとなって動物染色体に挿入しており、宿主のゲノムの3次元構造に与える影響は僅かであるが、ChiP-seqおよびRNA-seqの解析の結果、移植された植物DNAでは、広域に渡りDNAメチル化や抑制性のヒストン修飾が検出され、その遺伝子の転写活性は著しく低いことが報告されました。この報告を受け、「動物+植物」という非常にかけ離れた生物種間であっても、ゲノムの同居が技術的に可能であり、しかもその大半が哺乳類染色体に組み込まれるという点が衝撃的でした。こういった研究から動物細胞内で植物ゲノムの特定領域を発現させることができれば、新規タンパク質の合成など新たなバイオテクノロジー技術に応用できるようになるのではないかと感じました。

「多階層生命動体」のシンポジウムでは、理化学研究所及び東京科学大学所属の二階堂先生から大規模生成AIと大規模トランスクリプトームデータによる遺伝子発現変動の予測について報告がなされた。近年の生命科学におけるAIではAlphaFold3を始めとした立体構造予測や遺伝子多型の病原性予測など多岐にわたる研究が進んでいる。こういったツールは標的スクリーニングに有効であるがタンパク質のコード領域はヒトゲノム全体のわずか2%程度にすぎない。そのため、細胞・組織レベルで表現型を理解するためにコード領域以外を含む全ゲノム配列から疾患関連遺伝子を予測することが重要である。そこでゲノム情報にオミクス情報を統合したオミクス向け基盤モデルを開発し、遺伝子摂動の影響の予測を行った。詳しい手法などは省略するが摂動データを学習させることで細胞への化合物摂動による遺伝子発現応答を予測できるオミクスAIの開発を実施した。それにより遺伝子摂動による遺伝子発現変化から制御領域を予測できるようになるそうだ。摂動による表現型の予測は薬物応用などにも利用され今後大いに注目される技術になりそうだと感じました。

またバイオテクノロジーセミナーでは、研究者のキャリアパス相談会が印象的であった。博士取得後の研究生活やこれまでの研究生活と私生活との両立などを第一線で活躍している研究者の方々から直接話を伺うことができた。登壇されている先生方の人柄が伝わるような雰囲気で博士号取得後のポスドク先の見つけ方やアメリカ・ヨーロッパ諸国の研究の雰囲気、研究者における縦と横の繋がり、家庭と研究の両立など個人的に真似できないような部分が多かったが、今後の進路選択において有益な情報を学ぶことができた。

ポスター発表で印象的であったことはマメ科植物の根粒菌感染メカニズムについて研究している方の発表であった。窒素は植物の生育に必須の養分ですが、大気中に存在する窒素を植物は直接利用できません。根粒菌はマメ科植物の根に住み着く土壌細菌で空気中の窒素を植物が利用できるアンモニアに変え、植物体に窒素を供給することが知られています。根粒菌とダイズ感染機構解明を目指した研究では数万細胞以上の根毛を1つの解析対象として遺伝子発現解析を行っており、様々な感染段階の根毛を区別した解析が困難とされていました。そこで彼らは、根毛1細胞レベルでの遺伝子発現解析により、細菌の詳細な根毛感染機構の解明について報告されていました。過去にそのような研究室を訪れ、感染機構に興味を持っていたため、気になる点について多く議論することができました。

ポスター発表を通じて、実験に加えて様々な分野でデータサイエンスが取り入れられていることを感じました。自身でデータを取得し、遺伝子制御ネットワーク解析や代謝ネットワークの構築など多くの場所でそういった発表を目にすることが多かった。昨今では、生成AIの台頭にとり、データ解析など新たな解析手法を身に着け、自身で新しい分野を研究することにハードルが下がっているように感じます。その中で1からデータを取得し、解析まで行うことができるとなると自身の強みをデータサイエンスだけでなく、どこに発揮していくか熟考する機会になりました。

最後に自身のポスター発表について報告させていただきます。普段のグループミーティングであれば、詳細を説明しなくても理解していただけるのですが、全く初めての方に研究内容を聞いていただくことがほとんど初めてだったため、うまくディスカッションできるか不安でした。ですが、幸いなことに多くの方が聞きに来てくださり、あっという間に発表時間が終わり、楽しく発表することができました。普段から機械学習などを扱っている方や実験系で興味を持ってくださった方など様々でした。想定していた質問や自身では気付かなかった新たな視点などディスカッションを通して、今後の研究がより発展できるようなことをアドバイスいただけました。しかし、1つ大きな後悔が残る出来事がありました。それは発表時に海外の方から英語で質問をされ、上手く解答できなかったことです。当研究室では英語の朝活があり、あるセッションについて英語でディスカッションをします。そういった活動の成果を出せず、上手く意思疎通ができなかったと感じます。自身の研究成果を多くの方に伝えるには、ライティングやリーディングだけでなく、スピーキングが重要であることを再確認しました。今後は英語のインプットだけでなくスピーキングやライティングなどを通してアウトプットにも力を入れていこうと感じました。

「アカデミア創薬会議2024」では当研究室の大谷さんが口頭発表を行っており、堂々と発表する姿に大いに刺激を受けました。今回の学会参加を通じて、最前線で活躍する研究者の発表から各分野における最新の研究動向を幅広く学ぶことができました。まだ書ききれない内容も多々ありましたが、研究者として生命科学を追求していきたいという強い意志を再確認することができました。今回の経験を通じて得た知見は、今後の研究活動において大きな財産となると確信しています。来年は、より有意義なディスカッションができるように今後も研究に励んで参りたいと思います。

2024年11月27日から29日の3日間、福岡国際会議場とマリンメッセ福岡で開催された、日本分子生物学会に参加してきました。この学会は全国津々浦々から多くの研究者が集まる一大イベントで、その規模の大きさに圧倒されました。プログラムには膨大な数のセッションが並び、聞きたい内容が同じ時間帯に重なってしまうこともしばしばで、どのセッションを選ぶべきか悩むほどでした。また、ポスター発表会場は2つの広大なスペースに分かれ、多種多様な研究内容を一度に見渡せる圧巻の光景が広がっていました。さらに企業ブースにも驚かされました。これまで参加してきた学会では簡易的なブースが多かったのに対し、今回は広々としたスペースを利用した展示が行われ、実験器具の実演も目の前で行われていました。その様子は、まるで東京ビッグサイトで行われる大規模な展示会に足を運んだかのようで、学会の枠を超えた活気を感じることができました。

このように、何もかもが圧倒的なスケールで進行する学会に参加し、自分自身もポスター発表の機会をいただけたことを非常に光栄に思います。ポスター発表の準備に際しては、清水先生をはじめとして、ラボメンバーの皆さんに多大なるアドバイス、ご指導いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

多くの研究者や参加者が集まる場で自分の研究を発表し、意見をいただけるという経験は、大変貴重であり、学会全体から得た刺激も含め、これからの研究活動に向けた大きな原動力となりました。

以下、様々なセッションに参加した中で印象に残ったセッションや、学会中の出来事について記します。

印象に残ったセッションの1つ目は11/27に行われた「三次元空間一細胞オミクス計測へ向けて」です。このセッションでは、細胞の三次元位置情報を保持した一細胞オミクス計測法、解析ツールや応用において、新規のアプローチを実践している講演者によって、それらの開発、チャレンジ、発展性などについて発表、議論が行われました。その中で特に印象に残っているのは、「微細構造デバイスを利用した空間サンプリング技術の開発」の発表です。

微細構造デバイスを用いて、生体サンプルの空間情報を保持したまま細胞や組織を分割・回収する新しい手法に関する発表であり、この技術により、組織切片や培養細胞から正確な位置情報を付与したサンプルを効率的に解析できるようになったと紹介されていました。この講演を通じて、サンプルに空間情報をどのように付与し、それを解析に活用するかという具体的な手法を学ぶことができ、特に、微細構造デバイスを用いて空間情報を保持したまま細胞を分割・回収するプロセスは、これまで曖昧に理解していた空間オミクス解析の実際を具体的にイメージする良い機会となりました。また、サンプルの前処理を必要とせずに空間情報を保持できるという点は、患者検体や多様なサンプルへの応用可能性を大きく広げており、技術の汎用性と実用性を感じました。

印象に残ったセッションの2つ目は11/28に行われた「現実と仮想を行き来するデータサイエンスによる生命科学研究」です。このセッションでは、昨今の機械学習や深層学習をはじめとした人工知能が台頭により生命科学研究の在り方がどのように変わったか具体例を交えた講演が行われ、さらには未来の展望について議論が行われました。その中で特に印象に残っているのは、「Human-in-the-Loop (HITL) 機械学習の科学応用」の発表です。HITLは、人間の知見を機械学習のプロセスに取り入れることで、データ作成やモデルの学習精度向上、推論プロセスの補完を可能にする技術です。特に科学分野においては、専門家のリソース不足を補う効果があり、新しい応用の可能性が広がっています。講演の中で紹介された創薬支援では、専門家ほどの知識はない準専門家の集合知を活用することで、化合物候補の合成可能性を評価する際の精度を向上させていること、また、医療分野では、非専門家による疑似カルテ生成を通じてデータ不足の課題を解決し、高品質なデータを活用したAI開発を促進する取り組みが紹介されました。講演を通じて、HITLが科学分野における課題解決に貢献できる可能性を強く感じました。特に、専門家の限られたリソースを補完する「集合知」の活用や、データ不足を克服する疑似データ生成は、今後さらに重要な役割を果たすと考えられます。また、HITLは人間の判断をAIに取り込むことで、人間とAIの協働を新たな次元へ引き上げる技術であると実感しました。

学会会場で、所属していた研究室でお世話になった教授と偶然会いました。卒業研究時代の話を懐かしみながら、現在取り組んでいる研究についてお話しし、「卒業後も研究に真剣に向き合って、ポスター発表をするということで、その姿勢のまま頑張り続けてほしい」という言葉をいただき、自分が成長を重ねていることに気づくと同時に、研究に対する自信を新たに持つことができました。

11/28に人生初めてのポスター発表を行いました。初めての経験ということもあり、発表に対して大きな不安を感じていました。前日も遅い時間まで1人で発表練習を繰り返し、説明の流れや時間配分を確認しながら準備を進めました。特に、発表が冗長とならないよう、3分程度で発表できるように意識し、さらには聞いてくださる方のバックグラウンドに合わせて説明を工夫することを心掛けました。当日は、緊張とともに高揚感も感じながら発表に臨みました。実際に多くの方が興味を持って足を止めてくださり、様々なフィードバックをいただいたほか、研究内容に関する質問や議論を交わすことができました。気づけば発表の1時間があっという間に過ぎ、有意義なポスター発表にすることができました。この経験を通じて、他者からのフィードバックは、日々の研究だけでは得られない新しい視点を与えてくれ、さらには自分の研究を分かりやすく伝える力の重要性を改めて感じました。今回いただいたアドバイスをもとに、研究をさらに加速させるとともに、来年の分子生物学会ではより多くの人に研究内容を理解してもらえるよう、研究を進め、さらに資料作成や説明の工夫に力を入れたいと思います。初めてのポスター発表は、私にとって非常に充実した学びの機会となりました。重ねてではありますが、ポスター発表の機会を与えてくださり、またポスターのレイアウトや内容、発表の仕方にアドバイスしてくださった研究室の皆様に、深く感謝申し上げます。

今回の学会参加では、ここに書ききれないほど多くのシンポジウムに参加し、生物学の奥深さと、その難しさに挑む面白さを実感しました。また、ポスター発表という初めての経験を経て、自身の研究をさらに進化させ、来年の発表ではより洗練された内容で挑みたいと強く思いました。この学会で得た知見やアドバイスを糧に、今後も研究に真摯に取り組んでいきたいと思います。

本ページでは、2024年11月末に開催された分子生物学会に参加することで得られた知見を共有する。本学会は、遺伝学や生化学・生理学や免疫学をはじめとするライフサイエンスに関連した国内で最大規模の生物・基礎医学の学会である。

自分は、特にデータサイエンス(特に機械学習)の分野が現在どのように生命科学の研究に応用されているのかといった視点で、いくつかのシンポジウムや口頭発表を聴講した。

一つ目に挙げるのが、細胞骨格(微小管およびアクチン繊維)の顕微鏡画像からセグメンテーションを行った熊本大学の研究である。本研究では、細胞骨格の構造を決定する要素(角度や密度など)を定量的に予測する精度が向上したことが分かった。また、安静時に測定された脳波データをいくつかの周波数帯に分類し、その指標に基づいて軽度認知障害を識別する九州大学大学院の研究では、前頭葉と左側頭葉の接続性が認知機能障害と関連しているという重要な知見が得られたことが分かった。

大規模言語モデルが化学分野における研究の自動化にどのように貢献するのかについて興味を持ち参加したラボラトリーオートメーションに関するシンポジウムでは、現状においてLLMは基本的な構造認識を誤るリスクなどの課題が数多くある一方で、マルチモーダルな機能を用いた実験ノートの生成や反応の観察結果の可視化といった点において応用の可能性があること、実験観察の自動化といった分野で更なる注目を集める可能性があることが示唆されていたほか、複数の実験が同時進行する状況で予測不可能な要素に対応できるスケジューリングシステムが構築されたこと、自動実験ラボにおける自己保全性を維持するという点で課題が残っていることが分かった。(自己保全性とは、ラボオートメーションにより構築された実験のシステムが、外部からの介入がなくても自身の機能を適切に維持し、問題が発生した際に自律的に対処できる能力を意味する。)

さらに、同日開催された「バイオDXによるゲノムエンジニアリング」では、手動によるDNA配列設計に伴うミスや記録漏れといったヒューマンエラーを解決するため、自然言語で記述されたプラスミド配列を出力可能なQUEEN-GPTの設計が進められていることが紹介されていた。DNAの言語データに対して、人間のミスを解消するためにAIを活用するというアプローチは、今後も有用であると考えた。

二日目に開催された「現実と仮想を行き来するデータサイエンスによる生命科学研究」では、現状の機械学習を用いたライフサイエンスにおける動向を把握できた。特に、症状が重篤でありながら発症例が少なく、ノウハウを持つ医師が少ない急性肝障害について、時系列血液検査データから病態の進行を反映するバイオマーカーを同定し、さらにそのデータに時系列クラスタリングの手法を用いて患者の症状進行を層別化し、入院時にバイオマーカーの動態を予測可能にしたという研究が発表された。本研究のエッセンスは、医師による診断とモデルによる定量的予測を並行して行うことが可能になった点にあると考える。

さらに、近年の動向として、人間の知見や判断を適宜モデルの学習や推論に取り込むHuman-in-the-Loopという手法がサイエンスの分野において発展していく余地があるという講演をお聞きした。対話型をはじめとする近年のモデルの発展に伴い、人がAIに淘汰されるのは時間の問題であると個人的には思っていたため、人間とAIの作業を「分業」し、共存をしていける余地が残っていることは個人的に強く印象に残った。

三日目も、機械学習や深層学習、データサイエンスがどのように研究に活用されるかについて、様々な口頭発表やポスター発表を聴講した。

慶應義塾大学医学部では、老化のメカニズムを解明するために、データ駆動型のアプローチにより遺伝子の発現データと年齢に関連する情報を統合し、ヒトの老化と遺伝子の発現の関係を明らかにする研究が行われていた。

滋賀医科大の精神医学科は、社会的な交流を行うための行動が低下している際に身体の状態を明らかにするために、社会的敗北ストレスと行動、血球値の関係を機械学習によって解析を行い、血球値からストレスの負荷の有無を判別することができるようなモデルを構築し、血球値からストレスの有無を判別する可能性が示唆されていた。

この他、慶應義塾大学の研究では、各組織の遺伝子の発現データと年齢の情報を統合し、機械学習モデルを適用することで、遺伝子の探索を行い、年齢予測への寄与度の定量化や、組織学の観点で加齢がどのように影響を及ぼすかについての分析を行っていた。データ駆動型のアプローチにより老化と遺伝子発現の複雑な関係を把握できる視覚的に理解可能なモデルの構築が実現し、これらの知見が加齢のメカニズムの理解を深めたり、抗加齢療法の開発につなげたりする可能性があるということが分かったようである。

さらに、青山学院大の研究では、深層学習法を用いた、電子顕微鏡の画像からリアルタイムに肺がんの領域の検出を行うモデルを構築していたという発表がなされていた。一般的に、肺がんの治療の際には、病理検査の診断の質が低下する可能性が指摘されている。本研究では、電子顕微鏡の画像から肺がんの組織をリアルタイムで検出することができるようにするために、YOLOのモデルと、静止画像と動画の撮影における解像度の変更とスキャンスピードの変更が可能であるCycleGANという生成AIのアルゴリズムのスキャンスピードによる誤差をなくすという手法を組み合わせていた。モデルの粗さを生成AIで補う考え方は、今後の研究を行う際に重要となってくるのではないかと考えた。

これら五つの研究に共通することは、いずれも現在分かっていないような生物学的・臨床学的データを統合、活用しこれまで関連が不明、ないしは薄いとされていた生物学的な知見を追求している研究を進めているという点にある。また、個人的に既存のAIの技術をライフサイエンスに活用するにあたっては生物学的な新しい知見の提供、ないしは数理情報的に高い価値のある新規性を確保することが重要であること再認識し、今後の研究や勉強をする上で意識をしたいと感じた。

データサイエンスと関連があるわけではないが、神経変性疾患という自分の研究テーマに関連する最新の手法に関する知見を吸収した。

例えば、東京医科歯科大生材研のチームも研究に参加している発表では、脳を保護する生体バリアであり、薬物が脳内に移行することを妨げている血液脳関門の機能を一過的に低下させ、薬物を脳内に送達する技術を確立することを目的としている研究が紹介されていた。本研究では、脳血管の内皮細胞間の密着結合を担う物質(Claudin-5)に結合する低分子化合物を創成し、その化合物を用いて血液脳関門の機能を制御し、薬物が脳内に移行することを促進できることが実験によって確認されたという。

自分自身は血液脳関門ペプチドの機能予測モデルを構築することを目標としているが、この発表を通じて、血液脳関門の通過を引き起こすアプローチはペプチド配列に限らないという新たな知見を得て、研究テーマを良い俯瞰するきっかけとなった。

さらに、神経科学のシンポジウムにおいて、一般に精神疾患の病態は明らかになっていない理由に患者の脳そのものを細胞・分子病態が直接解析することが難しくブラックボックス状態となっていること、そして現在ではこれらの研究の新たなツールとして、リスゲノムバリアンを有する患者の人工多能性幹細胞(通称、iPS細胞)から誘導した神経系細胞や脳オルガノイドを解析し、どのような機序で病気が発症するかを明らかにする研究が行われていることを把握した。

また、京大大学院は、繊維状となっているタンパク質の凝集体であり、パーキンソン病などの神経変性疾患に関連していると考えられているアミロイド繊維化をする立体構造の一部を再現することができる可能性を示唆したこと、多重配列アライメントの特徴量を入力として、真の系統樹との差分を基に精度を出力することができるモデルを構築していることが分かった。

これらの発表は、神経科学についての研究を進めている自分にとって知識をアップデートする良い機会となった。

最後に全体の感想を述べる。本学会は分子生物学を基盤としながらも、AIやDXを前面に押し出した研究が増えつつある印象を受けた。これらの新しい技術がどのように進化し、研究に応用されるか、今後の発展に注目したい。