第46回 日本分子生物学会年会 (MBSJ2023) 参加報告

分子生物学会への参加は、学部生の頃も含めれば早いもので今回がちょうど10回目となる。ポスター発表でかなり近い距離でいろいろなdiscussionをしたのももちろんだが、大学院生の頃に初めて10分間の口頭発表をさせていただいたのも、学位取得後に初めて招待講演をさせていただいたのも分子生物学会だった。

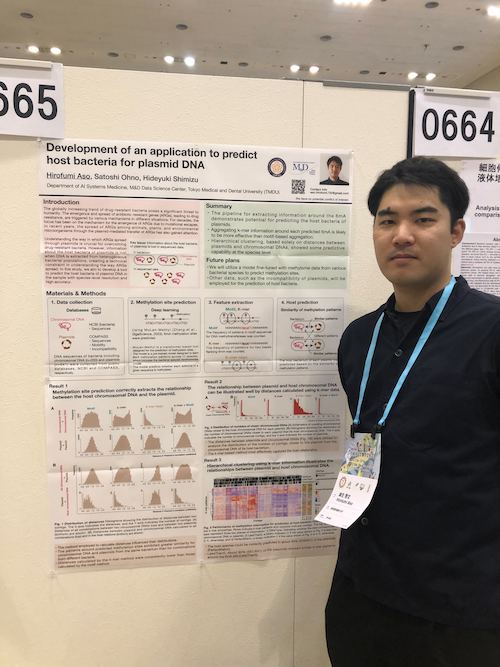

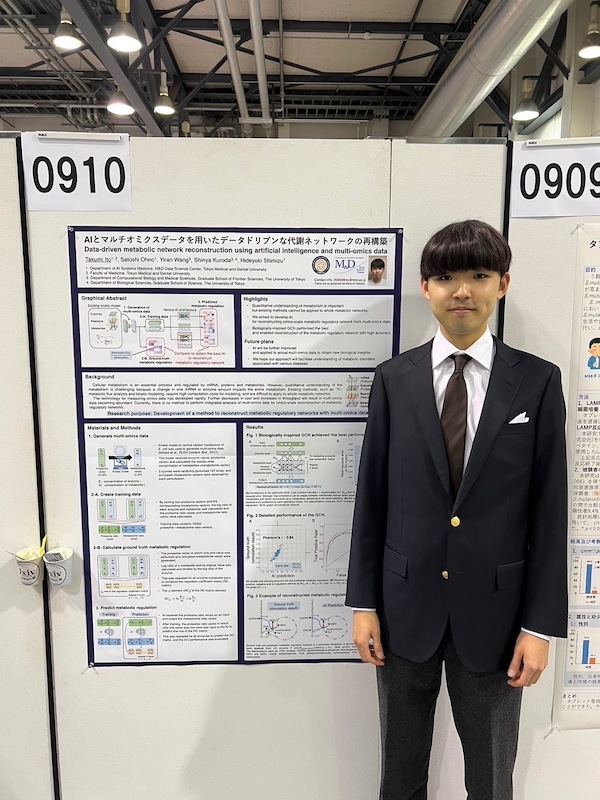

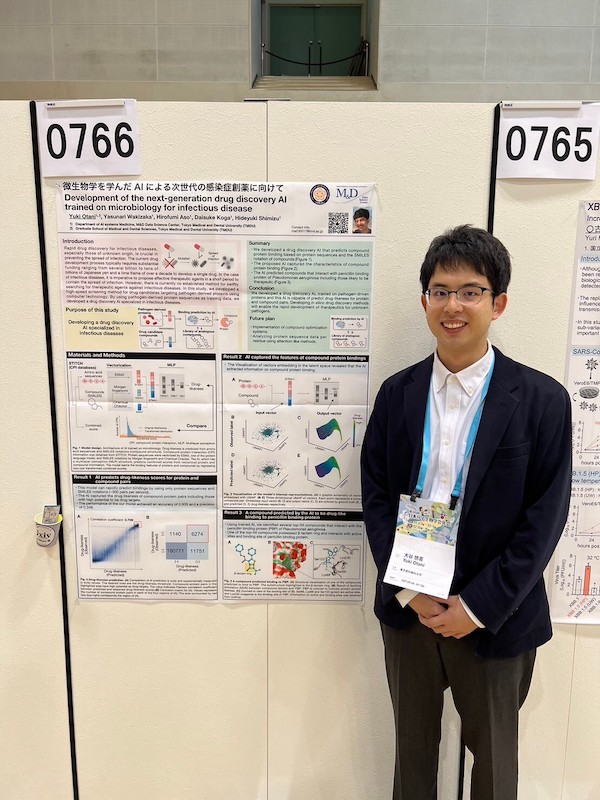

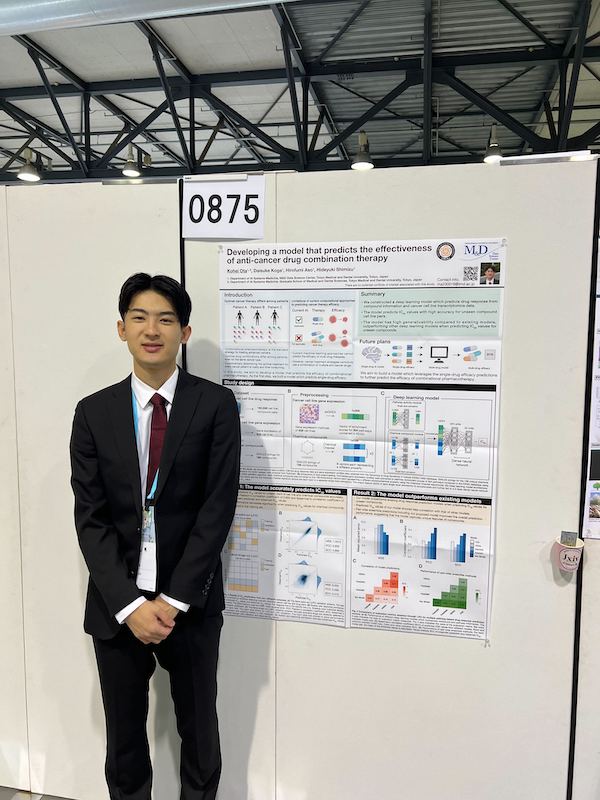

そんな分子生物学会だが、10回目の今回は初めて研究室のみんなを連れていった。当研究室は2022年からあるが、2022年12月は私しかいなかったため実質的には2023年からのスタートだ。そういう意味では私にとっても大きなデビュー戦である。この半年ほど取り組んでいるものの中から今回は5題の発表をしたが、(自分で言うのも変だが) とても盛況だったと感じている。学会によっては座長制で座長と聴衆が1つずつポスターを回ることもあるが、分子生物学会はそうなっていない。それにも関わらず、とても多くの方が聞きにきてくださった。

今年は学会での仕事としてはじめてサイエンスピッチの審査員を担当させていただいた。短い時間で分野外の聴衆に研究の概要を理解してもらうのは大変なことだが、発表自体を楽しんでいらっしゃる方が多く感じられたのはとてもよかった。

今回は特に1期生と学部生合わせて3名がはじめての学会発表だった。先輩がいないという中でみんなこの半年でとてもよく研究してくれた。感想文にもあるが、「研究発表が楽しかった」というのが印象的である。好きこそものの上手なれということわざもあるが、何事も楽しんでできるのが上達に不可欠だ。逆にそう感じられる人は研究者に向いているとも言えよう。また、たくさんの人が聞いている口頭セッションでも質問できるようになっている。さらに、口頭発表 (サイエンスピッチ) を行った1期生の修士1年生、大谷さんが倍率10倍以上の中から選ばれ優秀発表賞を受賞した。はじめての学会発表で学会賞をとるのは大変立派である。指導者として学生みんなの成長を強く感じさせられた学会だった。みんなとても良い刺激を受けたようで、ぜひ今後も頑張っていただきたい。

今年は5題だったが、来年は倍の約10題を発表予定である。来年12月の福岡での発表に向けて、今年いただいたフィードバックをもとにさらに研究に邁進したい。

清水秀幸

この度、第46回日本分子生物学会年会に参加してきたのでその感想を共有します。今回の学会では初めてのポスター発表、口頭発表を経験し、また自分の研究と近い興味の研究からインスピレーションを受け、大変実りの多いものとなりました。また思いがけない再開や初めての神戸を楽しむことが出来ました。おおまかな時系列に沿って印象に残ったセッションとその感想を紹介します。

初日はまず港町神戸の潮風の香りを堪能しつつ以前参加したバイオインフォマティクス学会よりもさらに大きな規模に驚きながら複数施設にまたがる会場全体を探検しました。その後聞いた午前中のセッションで印象に残っているのは、がん進展の数理モデルについての発表でした。分子生物学会という事でウェットな研究が多くを占めており、ウェット研究もやりたいと考えている自分はそちらにも興味がありますが、やはりドライ研究についてのセッションの方に惹かれることが多いと感じました。

ランチョンセミナーでは筋肉が骨になる病気FOPの病態機序の解明についてのセッションに参加しました。FOPで認められる遺伝子変異によりどのようなタンパク質の機能がどのように変化しているのか、そしてそれがどのように疾患の表現型に結びついているかについての説明が、研究の試行錯誤の時系列に沿っていて非常にわかりやすく、個人的に本学会で参加したセッションの中で最も面白いと感じました。

セッション間の隙間時間では1000個近くあるポスターエリアを周遊し、ポスターのデザインについてのインスピレーションを得たり、面白そうなポスターに足を止めて読んだりをしていました。ポスター発表の時間外の方が人が少なく、じっくりと読むことが出来るのでこの時間はとても有意義でした。分子生物学会ですので自分たちのようなドライ解析主体な研究は少なく、殆どがウェット実験主体でかつ普段自分たちがあまり目にすることのない対象についての研究も多かったです。普段の活動では知る機会のない分野や対象についての研究を大量に見ることはとても新鮮であり、ポスターを次から次へと見ていくとどのような領域がホットなのかをある程度推し量ることができとても興味深かったです。

本学会ではポスター発表の時間に並行して3分の口頭発表のセッションが開催されており、自分は3日目に行う予定でしたので聞きに行って会場の雰囲気や気を付けるべきことなどをチェックしました。名札をよく見ると学部生も少なくない数含まれており、自分も発表をするのだと改めて実感し背筋が伸びる思いでした。事前に話を聞いてみたいと思ったポスターはどれも人だかりができており詳しく話を聞くことは叶いませんでしたが、代わりに事前にチェックしていなかったポスターの話を聞き、予定外の面白い話がたくさんできました。

ポスターセッションの時間の後は本学の島村先生のセッションを聞きに行きました。「AIのレンズを通じて見る多細胞システムのダイナミクス」と称された本セッションでは既存のRNAベロシティ解析において細胞間で一定であるとされていたスプライシングや分解の速度を、生成AIを用いて細胞ごとに予測する研究などが紹介されていました。生成AIを用いて現実的に実験を行うことが難しいものを再現する取り組みはとても興味深かったですし、何よりも紹介された研究は皆名古屋大学の学部生が取り組んでいるそうで、大変刺激を受けました。

初日の最後に聞いたのは中山先生の研究室に所属する研究員の方の発表でした。予後不良な胆道がんについての研究で、胆道がんオルガノイドを作成しそれをマウスに移植することによって変化を見て治療ターゲットの候補を同定したというものでした。疾患の治療法の確立という医学的な目的と結びついた本研究は、清水教授の師の1人である中山先生のグループの医学的なバックグラウンドあってこそのものであり、医学生の自分にとってとても興味をそそられるものでした。

2日目のセッションの中でとりわけ印象に残っているのは京都大学の構造感度解析を行っているグループの発表です。というのも、解析の目的が自分が行っている研究ととても近く、以前からチェックしており発表を聞くのをとても楽しみにしておりました。アプローチは数学的なものであり研究方法などは全く別でしたがイントロトークの組み立て方等大変参考になり、ポスター発表時にもディスカッションさせていただきました。具体的な研究に対する興味が強く湧き、詳細な部分についても知りたいと思う経験はこれまであまりなく、自分が研究活動に取り組むようになったからこその変化であると思いました。

会場で中高生の同期で現在他大学に所属している友人に偶然会いました。彼も口頭発表とポスター発表を行うとのことで、実際に聞きに行きました。ウェット実験で普段あまり触れることのない分野でしたが、同期の堂々としたわかりやすい発表や、ポスター発表で人が途切れず激しくディスカッションをしている様子は、自分の研究に対する意欲を大いに刺激してくれました。

最終日は前日再開した同期と話して近況を話し合ったりポスターを眺めたりしつつ、口頭発表の練習を繰り返し、3分という時間を厳守しながらいかに伝わりやすい原稿・話し方にするかについて直前まで試行錯誤し本番に臨みました。あまりサイエンスに直接関係する部分ではないと思いつつも重要なスキルであると考え、初めての今回はとりわけ力を入れて取り組みました。そのおかげで自分でも納得の行く発表にすることが出来たと感じています。そのおかげかわかりませんが、口頭発表の後に行ったポスター発表ではたくさんの人が来て話を聞いていってくださり、1時間の発表時間の前後で止まることなく話し続けました。Criticalな質問も多くありましたが、どのような部分を突っ込まれそうなのかを知ることができたり研究に取り入れることのできそうなアイデアを頂いたりと非常にためになる時間でした。口頭発表、ポスター発表に際してはラボメンバーの皆さんに多大なるアドバイス、ご指導を頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。

3日間を通して、やはり学会はサイエンスの面白さを思い出させ研究に対する意欲を増してくれるものだと再認識しましたし、研究をある程度進めた状態で臨んだ今回はそれをより強く感じました。ポスター発表だけでなくセッションにおいて複数回質問したことも前回と比較してマインドの面での成長を感じる1つです。中高同期の他に、かつて交流があった本学の博士を取得した留学生が企業に就職しており、ブースで偶然再会するなど思わぬ再開がありました。修士のお二人と宿泊・移動を楽しんだり、清水研の皆さんで食事をしたりとラボメンバーの交流という意味でも普段の活動以上に行うことが出来ました。研究室配属期間は終わりましたが、今後も活動を続け現在行っている研究をさらに進めたいとより強く考える経験となりました。

12月6日より3日間神戸にて行われた分子生物学会に参加したのでその報告をまとめる。

学会の第一印象として、あらゆることが過去に参加した学会と比べてとにかくデカい。そこそこ大きい会場が3箇所ありどこも参加者で溢れていた。会場のみならず研究対象はヒト、線虫、植物、絶滅危惧種…とさまざまな生物生物が登場していた。発表内容も遺伝子発現の制御機構のようなものから下水にいる微生物のオミクス解析までとても幅が広い。ポスターは1日1000枚貼られて、それが毎日3日間貼り替えられるので学会中合計で3000枚の演題が発表される。執筆している段階で今年度の演題数や参加者数は発表されていないが、これまで参加した学会の中で間違いなく最も大きい学会であった。また、この半年で参加してきたバイオインフォマティクス学会とCBI学会に比べて特定の疾患や分子に着目した研究が非常に多かった。例えば〇〇という疾患に△△遺伝子が関わっている。といった内容の演題である。私自身特定の分子や疾患に着目して研究をした経験がないので新鮮でありながらも十分に理解することができていない内容が多く悔しいさが残った部分であった。初日の最初に参加したnon-coding RNAに関するセッションでは、non-coding RNAが何でどんな役割を果たしているといったイントロの部分は理解できたのだが、それを証明するために具体的な分子名がいくつも出てきた途端置いて行かれたと感じた。例えば、このセッションで何度も耳にした分子はNEAT1というlong non-coding RNAで、核内で局在し特定の構造を構築するのに必要な分子である。これが当然の前提のように話が進んでいく。セッションに限らずポスターでも同じような場面に遭遇した。解析手法の開発やオミクス解析などの研究に触れる機会が多かった私にとってとても刺激になる学会でもあった。

学会中に参加したセッションの中でいくつか印象に残ったものをあげる。最初に、「次世代培養技術」という題のセッションについて報告する。これまで参加してきた学会は基本的にドライの研究であり培養に関するセッションに触れる機会はなかった。私自身培養は数ヶ月やった程度の全くの素人であるが次世代という言葉にひかれ、興味本位で参加した。内容としては生体模倣システム (Microphysiological System: MPS) による培養方法に関するセッションであった。MPSとは人工物で作った生体内の構造を模した培地 (という表現が正しいのだろうか?) で細胞を培養することによって細胞の状態や機能を生体内に近づけることを可能にするほか複雑な構造を作ることができる培養方法である。初めて知ったのだが、シャーレで行うような一般的な培養は細胞のあらゆる機能が低下する。例えば肝細胞をin vitro培養するとCYPの発現量が数日で急激に低下する。細胞の播種数を減らし低密度で培養するなどすると多少改善するそうだがこれには大きな問題がある。先ほど挙げたCYPは薬物代謝に関わる酵素であり特に創薬の領域において重要な存在である。しかしながら、開発初期段階でその機能 (薬物の動態) を実験で調べるとなると発現量が大きく低下し生体内における機能とかけ離れた培養細胞で実験することになる。培養細胞での試験が終了し、動物実験・臨床試験に進んだ段階でin vitroとin vivoで薬剤に対する応答性が変わり開発が中止という事態もあるそうだ。ある程度研究が進んだ上での開発の終了であるので経済的にも時間的にも損失が非常に大きい。このような事態を回避するために、製薬会社を含めてMPSの開発に取り組んでいる。例えば酸素の透過性が非常に高い培地を開発し、その培地で心筋細胞を培養すると普通のシャーレで培養した場合に比べ拍動数が保たれ薬剤に対する応答性も正しく反映した。このような創薬の場面でも活躍が期待されるMPSであるがthroughputが低いなどの課題もある技術であるが、将来楽しみな技術であるので今後の技術革新に注目していきたい。

2つ目が冒頭でも少し触れたnon-coding RNA装置という題のセッションである。Non-coding RNAにそれほど詳しくないがゲノム上にタンパク質コード領域よりも多く存在しており、さまざまな場所で機能していることが分かりつつあるnon-coding RNAは今後ますます研究が進んでいきやがては創薬のターゲットとなる。かもしれないという期待のもと勉強しに行った。このセッションを通じて「とにかくわかっていないことが多い」ことがわかった。ある一つのnon-coding RNAの研究を進めていく中で関連する遺伝子を調べると関係性が見出される遺伝子が大量にリストアップされてくる。中には研究が進んでいる重要な遺伝子も含まれており、non-coding RNAというレンズを通しただけで知られていない制御機構が発見されている。特に興味深かった研究はnon-coding RNAも進化をしているという研究であり生物間の配列や構造を比較することによって機能の獲得などを明らかにした。加えて、それ自体の機能がよくわかっていないnon-coding RNAの機能解明にも繋がる研究であり、進化や生命の神秘のような所に一定の興味のある私としては非常に惹かれる研究発表であった。

今回の学会の個人的な一番の目玉はポスターとオーラルの発表である。私自身、学会等の場で発表するのはこれが最初であった。ありがたいことにポスターの発表中の一時間は途切れる事なく見にきてくれる方が来てくれた。高校生 (たまたま近くで高校生の演題が行われていた) からアカデミアで教員をやっている方、製薬会社をはじめとする民間の企業で働いている方など幅広い層の方が発表を聞きに来てくれた。分子生物学会ではAIといった言葉が入っている演題は少なくて、AIもしくは創薬といったワードで来てくれたようだ。個人的には感染症という言葉で微生物学の人と繋がりを持てることを期待したが今回は叶わなかった。発表を通じてもちろんイラストや内容も重要であるが、多くの人に来てもらうためには演題名が他の演題の中に埋もれないのが大切だと感じた。また、わずか一時間の発表の中で同じ質問を (特に、博士を取られた方から) 何回か受けた。その部分は自分の説明不足であった部分でもあり、今後研究を進める上で埋めて行かなければならない項目であった。学会で多くの人の目に晒されて批判を受けることによって研究が発展していく瞬間を発表する側になって初めて体験することができた。これは聴衆として参加してきた過去の学会では全く感じなかった感覚であった。また、思っていたよりも自分の研究の話をするのは楽しかった。自分の話を真剣に聞いてくれる方やわざわざ狙って来てくれた方に互いの研究や考えをディスカッションしていると1時間という発表時間はあまりにも短く感じた。話を聞いてくれた方々のおかげで、学会のデビュー戦は個人的にはとても良い経験にすることができた。発表の中で反省点もいくつも見えてきた。その一つが、短く簡潔に研究の説明をするということだ。多くの学会においてポスターの発表時間というのはおおよそ1時間程度であるだろう。その短い時間の中で (他にも聞きたい演題があるにも関わらず) 来てくれた方に対して、こちらが一方的に長々と話してしまったと感じている。できれば3分長くても5分くらいで背景から将来への展望を説明する必要があった。ポスターに載せた内容を全部話していたら15分くらいかかってしまう。もう少し説明をする練習が必要だった。

また、今回光栄なことにオーラル発表の機会をいただくことができた。ポスター展示場内の10箇所で同時並列に行われ、発表は3分間、質問なしで次々に演者が変わっていく。さまざまな発表を短い時間で聴くことができ、いくつかの気になった発表に関してはポスターまで話を聞きに行った。私の発表は最終日の最後の枠であったので会期中そわそわしていたのだが、大きなミスなく終えることができたのは自信になった。一つ反省点を挙げるとすれば、大田さんにとってもらった写真を見ると表情がやや硬かった。自分の研究を楽しそうに話している演者は発表内容も印象に残っていたので今回の反省を踏まえて来年もチャレンジしたいと考えている。

今回、学会に参加して学部時代の同級生やかつて所属していた研究室のメンバーと会うこともできた。今後何年も参加を続けていくと顔見知りが増えていくのだろう。「おー、久しぶり。元気か?こないだの論文読んだぜ」みたいな会話をしている参加者を見ていい関係だなーと何度も思ったので、今後の学会の目標の一つとして人脈を広げることも付け加える。

優秀発表賞 受賞

12月6日から8日まで開催された第46回分子生物学会年会に参加させていただいた。本レポートでは学会の全体的な感想に加え、印象的であったセッションの概要と人生初のポスター発表について述べる。

何度も分子生物学会に参加されている先生方の話や、事前に配布されたプログラムの内容からある程度想像はついていたが、それでも初日は分子生物学会の規模に驚きを隠せなかった。複数の会場にわたって20以上のセッションが同時に開催され、ポスター発表会場では三日間で3000近くのポスターが張られていた。参加者の多くが学生であり、これまで参加した学会と比べ、平均年齢が低いことも特徴的であった。学会会場は「生物学のお祭り」と形容しても過言ではないほど活気に満ち溢れており、とても刺激的な時間を過ごすことができた。

初となる分子生物学会で個人的に印象的だったのは、分子生物学会ならではである、膨大な数のオーラル発表・ポスター発表から興味のある演題を見つけ、各参加者が学会期間を計画的に過ごすためのツールが充実していたことだった。学会参加者用のオンラインサイトではインタラクティブなタイムテーブルとマイスケジュール表が用意されており、興味のあるセッションに「いいね」をつけることによって、自動的に自分のスケジュール表に演題の開催時間と場所が追加される仕組みが備わっていた。それ以外にも、「推しガチャ」と呼ばれる、次々にランダムに表示されるポスター発表のgraphical abstractから気になるポスターを見つけるページや、自分自身の発表内容や、「いいね」をつけた演題の内容などに応じてダイナミックに変化する演題おすすめシステムなども実装されていた。特に「推しガチャ」のページは、あらゆる分野のポスター発表がランダムに表示されるため、自分の研究からかけ離れたポスター発表など、普段は見ることのない内容もチェックすることができ、とても効果的な取り組みだと思った。

学会初日の午前中は「新世代絶滅生物」という題のシンポジウムを聴講した。シンポジウムでは、絶滅生物の復活や絶滅危惧種の保全を目指す研究者による発表があった。本レポートでは数ある発表の中から、特に印象的だったものを紹介したいと思う。三谷匡先生(近畿大学)は、2010年にシベリアの凍土で発見された極めて保存状態の良いケナガマンモス、”Yuka”より採取された組織サンプルを用いた研究内容について発表された。組織サンプルから800を超えるタンパク質の同定に成功したことや、2万8千年という長い年月を経ても細胞核の構造が保持されていたことなどを報告された。さらには、マンモスの細胞核をマウスの卵子へ移植した結果、tubulinの集積による紡錘体の形成などがみられたことから、生物学的活性が保存されていたことについてご説明いただいた。安藤温子先生(国立環境研究所)は、島嶼性鳥類の事例を中心にDNA塩基配列を用いた絶滅危惧種の生態解明について発表された。絶滅危惧種の生態調査は、母数の少なさや生息域へ行くことの難しさなどから困難である場合が多い。絶滅危惧種のフンからDNAを採取し、次世代シークエンサーを用いて解析することにより、性別・個体間の血縁関係・共生菌・食性の変化など、様々な情報を得ることができることについてご説明された。発表では、特定の絶滅危惧種について脱落毛やフンに含まれるDNAをもとに、遺伝構造や季節による食性の変化などについて報告された。特に印象的だったのは、生態学の分野でも次世代シークエンサーが積極的に活用されていたことである。個人的には、生態調査と聞くと、フィールドワークを主とする研究が思い浮かぶが、様々な技術を駆使しながら効率的に絶滅危惧種の保全を目指した研究が行われていることを知り、知見を広げることができた。

学会二日目の午前中は「細胞デジタル社会が織りなす高次生命現象の理解」という題のシンポジウムを聴講した。数ある発表の中でも星野歩子先生(東京大学)による疾患関連エクソソームを題材とした発表が特に印象的であった。星野先生は、これまで行われてきた疾患エクソソームに関する研究の成果と、今後の展望について発表された。エクソソームは全ての細胞により産生され、多くの細胞情報が含まれる。エクソソームに含まれる情報は、体内状態を反映し、疾患のバイマーカーとして期待されている。そのような状況のもとで、星野先生は、がん細胞により産生されたエクソソームががんの未来転移先へがん細胞より先に到達することを見出した、過去の研究内容について報告された。また、血漿中のエクソソームの含有タンパク質を解析することにより、がんの種類を特定できることについてご説明された。これらの内容以外にも、エクソソームから見るがん以外の疾患の特徴などについてもご説明され、非常に興味深い内容が絶えない発表であった。星野先生による発表は、内容はもちろんセンセーショナルであったが、それ以上にプレゼンテーション力の高さに圧倒された。スライドの見せ方や、話のペースと緩急の付け方などが本当に洗練されており、気がつけばメモを取るのを忘れるほど発表に釘付けになっていた。後の自分のポスター発表に関する部分でも触れるが、研究の魅力を伝える能力の重要性を改めて確認できた発表でもあった。

学会2日目の午後は「分子ネットワークの設計による生命現象の再構築と操作」という題のシンポジウムを聴講した。このシンポジウムはシステム生物学や合成生物学の手法を用いて生命情報を活かすための最新の研究内容が紹介された。Paola Laurino先生(沖縄科学技術大学院大学)はある特定の酵素の抗真菌活性の獲得に関する研究成果をご報告された。研究対象である酵素は抗真菌活性以外にも別の機能を持つ。Laurino先生は酵素の進化の系譜をドライの手法で推定し、ヒットした祖先酵素の活性を実験的に実証することにより、どのようにしてその酵素が抗真菌活性を獲得し、二重機能酵素となったかについて説明された。また、祖先酵素に対し複数のバリアントを作成しさらなる実験検証を行い、酵素の抗真菌活性を司る構造についても言及された。Laurino先生による研究は正に「ウェット&ドライの二刀流」を体現した研究であった。このような研究を行うためにはドライ解析の知識のみならず、幅広い生命科学の知識を身につけ、さまざまな実験系にも精通している必要がある。そういった意味でも今回の分子生物学会などの広義の生命科学を対象とした学会に参加することは、自分の知見を広げるための最適な機会だと感じた。

学会2日目の午後は、「抗がん剤の多剤併用療法の予測モデルの開発」という題でポスター発表をさせていただいた。自分にとって初めてのポスター発表だったため、「的確に質問に答えることができるだろうか」、「そもそも発表を聞きに来てくれる人はいるのだろうか」など、多くの不安を抱えながらポスター発表会場へと向かった。幸いなことに、発表時間中に人を待っていた時間が全くなかったほど、多くの方々にポスター発表を聞きに来ていただき、議論を交わすことができた。予測に用いるベクトルの埋め込み手法に関する質問や、深層学習モデルの構造に関すること、モデルのさらなる性能向上を実現させるためのアプローチについてなど、様々な質問を頂いた。また、多様なバックグラウンドを持つ方々が発表を聞きに来てくださったこともあり、様々な観点からアドバイスを頂くことができ、とても有意義な発表時間を過ごすことができた。

今回のポスター発表では、簡潔にかつ分かりやすく自分の研究の内容と魅力を伝えることの難しさを実感した。発表を聞きに来てくださった方々の多くはドライ解析を専門とする方ではなかったため、複雑な深層学習モデルの機構や、研究の全体的なデザインについてわかりやすく説明できていたか不安が残る部分もあった。また、研究内容について長々と話しすぎてしまった場面が少なくなく、プレゼンテーション力の向上も今後の課題の一つだと感じた。このように反省点が多く残るポスター発表とはなったが、多くの方々との議論を通してたくさんのことを学ぶことができたと感じた。

前述したように、多くの不安と緊張を抱えながら臨んだポスター発表であったが、発表が進むにつれて、「自分の研究内容を発表するのが楽しい」と感じることができた。前回の第45回年会から、分子生物学会ではポスター発表と一緒に、3分間のオーラルセッションにて自分の研究内容を発表する「サイエンスピッチ」に応募することができるようになった。異分野から参入した自分にとっては、オーラルの発表はまだ早いと勝手に決めつけてしまい、演題登録の際に応募を見送ってしまった。しかし、ポスター発表を通して研究内容を発表することの楽しさを知ることができ、サイエンスピッチにも応募するべきだったと後悔した。今後の学会ではより積極的に、できるだけ多くの機会をつかみに行きたいと思う。

今回の分子生物学会は、生物学という分野の幅広さをあらためて実感することができた学会となった。数々のセッションの聴講や、自分自身のポスター発表・ディスカッションを通してこのレポートだけではとてもまとめきれないほど多くの学びを得ることができた。今回の学会参加で得たことを最大限に活かし、より一層研究のレベルを上げていきたい。

生物学系の学会で最大規模である分子生物学会に参加してきました。この学会のカバーする範囲は非常に広く、生物学のお祭りという印象を受けます。生物種としては細菌から植物、昆虫、魚、ヒトまで、中には聞いたことも無い生き物や絶滅した種についての演題もあり、様々な生き物についての知識を得ることができます。また、遺伝子発現制御や細胞死、貪食などの現象の解明といった基礎生物学的な内容もあれば、がんの診断や治療など臨床応用に近い演題もあります。更に遺伝子編集やイメージング、オミクス解析といった最新技術について知ることも出来ます。そのように様々な分野の演題が全国から集まりますので、10以上の会場で発表が同時進行することになり、どの発表を聴きに行くか迷いますし、時にはお目当ての発表を求めて分単位のスケジュールで複数の会場の間を小走りに行き来することもあります。私は今年で4回目の参加でした。

私自身は、今回は糖尿病関連遺伝子の探索についてポスター発表をしました。ゲノミクス、機械学習、バイオ実験系と、様々なバックグラウンドの方が興味を持って下さり、いろいろとお話をしました。実は、解析が思ったように進まず、見せられるデータに乏しい内容になってしまっていました。足を運んで下さった方々には大変申し訳なかったのですが、異なる視点からの御意見を頂き、解析手法などについて教えて頂くことも多く、とても有意義で楽しい時間を過ごすことが出来ました。口頭発表の場合は質疑応答は通常数分間ですが、ポスター発表では自分のポスターの前に1時間(学会によって異なります)待機し、そこに来て下さった他の研究者と自分の研究についていろいろな議論を交わせます。研究室内での議論では出てこない新たな視点からのアイディアを頂けることもしばしばあり、私は結構好きです。

聴講した演題としては、現在の自分の研究に直接関連のあるキーワードである「糖尿病」、「未病」、「細菌エンジニアリング」、「バイオセンサー」で検索してヒットしたものや、他にも最新の実験技術についての演題を選んで足を運びました。

野生生物の保全についてのセッションがあったのですが、ここでは生態学の研究においてゲノムシークエンスの役割が大きくなっているという事実が印象的でした。従来は、実際に生物を観察し記録するフィールドワークが主流でしたが、次世代シークエンサーが普及した現在では、例えば加齢に相関して活性が変化する遺伝子領域のメチル化状態から個体の年齢を推定したり、複数の領域に生息する個体の遺伝的多様性を解析したり、鳥のフンに含まれる植物ゲノムのメタゲノム解析により餌としている植物を特定したりという手法がとられるようになっているそうです。また別のセッションでは、国内のメダカのゲノム解析の結果から、全国のメダカの起源は瀬戸内のミナミノメダカであることが判明したことや、家畜化されたメダカではGABA受容体遺伝子に変異があるために野生のメダカに比較して大人しく水層から飛び出さないと考察されることなどが示されていました。ヒトやマウス以外の様々な生き物のデータが今後蓄積していきそうなので、バイオインフォマティクスの活躍の場が更に広がりそうです。

同様にメタゲノムに関連する演題で、警察の捜査における個人識別の目的で皮膚や唾液に存在するレンサ球菌(Streptococcus)のCRISPRアレイの配列を利用する手法について検討されたものがありました。CRISPRアレイは、細菌が過去に遭遇したウイルスの遺伝子配列の一部を取り込んで記録しておき、次に同じウイルスが侵入してきた際に素早く排除するために利用する免疫機構の一部です。個人によって定着している細菌は異なり、細菌が異なれば細菌によって遭遇した経験のあるウイルスの情報も異なるので、個人の皮膚や口腔内に「住んでいる」細菌のCRISPRアレイに記録されている情報を見れば個人が識別できる、という内容でした。通常は証拠品などに付着した微量のDNAから個人を識別しますが、その解析が難しい場合の補完に利用できる可能性があるそうです。科学警察研究所からの発表で、警察ならではの視点が非常に興味深いと思いました。個人的に、幼少期より刑事ドラマでは最前線で捜査にあたる刑事より、研究室で証拠品や情報の分析を行って捜査をサポートする職種の方に強い憧れを抱いていたので、「科学警察研究所」というものがあると知り、童心に返ってむやみにワクワクしてしまいました。

糖尿病関連では、高血糖により膵島β細胞の性質が変化し、インスリン分泌能が低下する仕組みについての発表がありました。意外だったことは、β細胞は高血糖によりインスリン分泌が増えると、それがβ細胞自身へのストレスとなって性質が変化するということです。ストレスによってある転写因子が活性化される結果、β細胞の機能維持に必要な転写因子の発現が抑制され、機能不全に陥るとのことでした。糖尿病の発症には慢性炎症が関わることが知られるので、そういった外からの刺激がトリガーになるのかと思っていたのですが、過剰な糖の刺激だけで十分だということに驚きました。

未病関連では、未病遺伝子の探索に関する演題がありました。メタボリックシンドローム自然発症マウスにおいて、発症前に経時的に脂肪組織の遺伝子発現を解析すると、ある時期に発現量が相関をもって「強く揺らぐ(=標準偏差が大きい)」遺伝子群があるそうです。その遺伝子群の揺らぎがメタボリックシンドロームの発症に関わるという仮説を立て、解析によって少数に絞った遺伝子のひとつをショウジョウバエでノックダウンすると、異常な脂肪の蓄積を示したり、寿命が短縮するなどの変化が見られていました。その遺伝子がメタボリックシンドローム発症に関わる「未病遺伝子」の一つである可能性について、さらに解析中とのことです。遺伝子発現量の揺らぎという着眼点がとても面白いと思いました。別の演題では遺伝子の発現を調節するゲノム上のエンハンサー領域のアクセシビリティ状態の変化速度をもとに細胞を状態を解析する手法が紹介されていたり、また空間トランスクリプトームの手法でDNAメチル化の変化からがん微小環境の変化を解析した研究発表もありました。従来は遺伝子発現変化について解析する際には「現在の発現量」を解析していました。それだけでは、病気の状態が完成した状態での解析に留まります。早期の病態への対応策を開発するためには、「変化しそうな状態」に関する知見や検出技術の発達が必要であり、それが着実に実現しつつあることを実感しました。私が医学部で学んだ頃は、病気が完成した状態での症状や検査所見のみを教わりました。現在も、多くの病気は「ガイドライン」に載っている「診断基準」によって診断されるため、基本的な立ち位置は変わっていないと思いますが、今後は病気に関する知識がもっと動的なものになっていくのだろうと思いました。

バイオセンサーや細菌エンジニアリングに関する演題で興味深かったのは、特定の刺激に反応するプロモーターを利用した遺伝子回路を大腸菌に組み込み、センサーとして使うというものです。細菌をセンサーとして使うこと自体は既に報告されていますが、その研究室では環境中に存在する物質の検出に注目されており、DNA傷害に反応するプロモーターを使った遺伝子損傷を惹起する変異原性物質の検出や、火薬に反応するプロモーターを利用した地雷の検出について研究されているとのことでした。安全な細菌センサーが作られれば、それらを撒けば様々な環境汚染物質や危険物のある場所が光る、ということが可能になるのかも知れません。

最先端のイメージング技術である、組織透明化を用いた全細胞解析のセッションもありました。組織透明化技術の進歩により、動物の臓器の全体や、場合によっては全身まるごとを染色してライトシート顕微鏡で撮影し、精細な3D組織画像が取得可能になりました。ただし、大きな臓器、複雑な組織の透明化の操作は煩雑で多くのピットフォールがあり、所要時間も数十日間に上ります。また、時には100万枚の画像から構成されるデータはデータ容量もテラバイト単位になり、撮影時間もかかるため、研究の進捗のボトルネックになります。そのような課題を解決するために、様々な工夫によって高速な撮影手法や簡便な透明化プロトコールが開発されていました。以前、初めて透明化によるマウスの全脳の蛍光顕微鏡画像を見たときはその異次元の精緻さに大変驚きましたが、近い将来にはマウス全身の蛍光顕微鏡画像がしばしば論文上に並ぶのが普通という時代が来るのかも知れません。

今年も生命科学に関する様々な知識を蓄えることの出来る学会でした。一緒に参加した当研究室の学生さん達のポスターの前も賑わっており、彼らの普段の努力が参加者の方々に伝わったのだろうと、大変嬉しく思いました。来年も皆でこのお祭りに参加するのを楽しみに、日々の研究を頑張りたいと思います。

2023年12月6日から8日までの3日間、神戸にて開催の第46回日本分子生物学会年会 (分生) に参加した。初めての分生参加で規模の大きさに圧倒されながらも今までとは大きく異なる分野でのポスター発表とさまざまな分野の講演の聴講を通して、異分野の理解の重要性を再認識した。以下分生への参加報告を記す。

ポスター発表では「プラスミドDNAの宿主細菌を予測するツールの開発」というタイトルで、細菌学という今までとは異なる研究領域の内容で発表を行なった。今までウイルス学の研究内容の発表しか経験がなかったため、細菌学の研究者と主にディスカッションをする発表は初めての経験だった。バックグラウンドが異なればその前提となる知識が変わるため、ちゃんと自分の研究内容が伝わってディスカッションをできるのか正直不安だった。そこで発表時の説明を改めて確認することで心を落ち着けようとして、20分ほど前に自分のポスターの前に行った。すると、着いてすぐに近くのポスターを見ていた方から声をかけられ、予定よりも早いポスター発表が始まってしまった。そのまま勢いで説明をして、一人終われば次の人に説明をするというのが1時間半ほど続き、自身の発表時間を大幅に超えてようやく発表を終えた。この経験を通して、現在の研究内容に興味を持ってくださる方が一定数以上いるということがわかった。聞きに来てくださった方々の大半が、自身の研究内容あるいは興味に基づいて抄録集で検索したら出てきたとおっしゃっていた。また研究内容の課題設定についても、細菌学をバックグラウンドとする方々から解決すべき課題であると認めていただけたのが何よりの収穫だった。宿主予測モデル自体は改良の余地の多い現状ではあるが、今まで以上に価値ある研究をしていると信じながら研究を進めていけそうである。

シンポジウムなどの各セッションでは、今まであまり聞いたことのない分野を中心に選んで参加した。通常の規模の学会であれば、事前に同一時間帯の聞きたい演題をピックアップしておき、セッションの前半はある部屋にいて後半は移動して別の部屋にいるということもできる。しかし分生は会場が複数の建物に分かれているほど大規模な学会のため、移動だけでも一苦労である。セッション中に移動してしまうと時間の無駄が大きいため、今回はセッションの始まりから終わりまで一つの部屋で全ての講演を聴くという方式にした。その結果、抄録集を見ただけでは内容がよく分からない、あるいはあまり興味がないなと感じる講演をそのまま聴くこともあった。当初はやはりこの分野の研究はよく分からないなと感じる場面があったが、ずっとその領域の内容を聞いていると演者達の言いたいことや考え方が少しずつわかるようになることを感じた。特に印象に残ったのは2日目午前の「長鎖非コードRNAの機能発現プログラム」と2日目午後の「非ドメイン生物学」の2セッションである。ともにノンコーディングRNA (lncRNA) をはじめとするタンパク質以外の形で重要な役割を果たす分子に関する研究内容が取り上げられていた。既存の考えではタンパク質が主な機能因子であるとされるが、さまざまなタンパク質の足場として働くlncRNAや液–液相分離を引き起こしてある種の構造体を作るlncRNAなどの「常識はずれ」の話が次々と繰り広げられ、非常に新鮮だった。一方で、現状では実験を中心に進められており、まだまだ私のようなドライ研究者が活躍しきれていない分野に見受けられた。今後ドライ研究者が参画することでさらにこの研究領域が発展すると期待され、そこに自分も加わってみたいと思える、そんな刺激的なセッションだった。