東京科学大 (旧 医科歯科) の医学科4年プロジェクトセメスター (プロセメ) 受け入れについてご案内します。

世界に通用する医学者の卵を養成します

当分野は医療・バイオ・データサイエンスにまたがる広い範囲の研究をしています。そのため各自の興味関心に近いテーマを遂行していただける可能性も高いと思います。AI創薬や数理モデル、バイオ/クリニカルインフォマティクスといったいわゆる「ドライ系」が主体ですが、希望する学生さんには「ウェット系」(実験系) との融合が必要になるプロジェクトも提供できるでしょう。皆さんの興味に応じて、「ドライ特化」、「ドライと実験の両方」のどちらも選べます。

研究内容のページに概要は書いていますが、シングルセル解析やAI創薬を中心に、分子生物学実験によるデータ取得や検証も含め、幅広いテーマを扱っています。

また、当研究室に来た学部生さんたちは学会や論文という形でも研究成果を発表する人が多く、例えば上記の写真のような学会発表ですとか、こちらの基礎医学系の論文の筆頭著者やこちらの臨床医学系の論文の筆頭著者、あるいは共著ですがこちらの大腸がん論文の第4著者などはいずれも当研究室で研究をした学部生さんです。プロセメから研究を始めてその年の学会で学会発表、これくらいは清水研でプロセメをすればほとんどみなさん達成できると思います。これまでにプロセメや修士課程などで当研究室に来て研究をしはじめた学生さんたちは数十名いますが、その同じ年に学会デビューできなかった人はいません。プロセメで研究をするからには具体的な研究成果につなげたいと考えている方にとって、清水研は最もアフィニティーの高い研究室の1つかと思います。

募集定員は原則として最大2名まで(応相談) です。数理や情報科学の事前知識は必要ありませんが、プロセメ期間中は当研究室の大学院生と同様の研究生活になりますので平日日中から部活やバイトという生活をご希望の方はご遠慮いただいております。

研究については、学部生1人につき

- 大学院生1名

- スタッフ1名

- 清水

の3名で指導します。その他の事項については、ラボ内の全スタッフ・大学院生がサポートします。

当研究室に興味を持たれた方は、気軽にメールで見学や面談をお申し込みください。研究室の雰囲気を実際に感じていただくことをお勧めします。面談は駿河台キャンパスにある研究室で行い、研究環境や活動内容について詳しくご紹介します。質問や不安なことがあれば、遠慮なくお聞きください。

簡単なもので結構ですので、自己紹介スライドを用意していただくことになります。こちらからも分野の概要をスライドを使ってご説明します。そしてちょっとしたツアーをしてどんな場所なのかを見ていただきます。

その上で配属を希望される際には事務の案内に従って登録してください。

めざせグランドマスター! 一生使えるポータブルスキルを身につけよう!

次世代を担う意欲的な学生さんたちに広範な武器をさずけたいと書きましたが、具体的なスキルリスト・到達目標を下記に列挙します。全部で50ありますので、毎月1つずつこなしていったとしても新たな学びがたくさんあります。他のラボでいうところの博士課程相当にあたる経験を多数できます。いわば飛び級して一足先に大学院に入っているかのようなプログラムになっています。

何か特定のスキルや分野に特化して極めたいという学生さんには清水研のプログラムは向かないかもしれませんが、まだ将来の方向性・研究分野が確定していない方 (学部生ならむしろそれが普通です!) には広く学んでおくのはとても大事です。みなさんが将来どの診療科に行っても、あるいは基礎系研究者になっても保健所・企業に勤めても、このようなポータブルスキルは一生役立ちます。

データサイエンスの国際的なcompetition (大会) にKaggleというものがあり、Kaggleの称号に準じて次のように認定します。

- Novice: 1項目達成 (千里の道も1歩から)

- Contributor: 10項目達成 (研究のイロハが分かってきた)

- Expert: 20項目達成 (普通のラボの修士号レベル)

- Master: 30項目達成 (並の医学生にはない大きな武器を身につけた。将来大学院に進学したとき1年生レギュラー間違いなし)

- Grand Master: 40項目達成 (全国どこの医学生にも負けない異次元の研究力。医学博士号レベル。うちの特任助教で来てほしい (笑) )

めざせグランドマスター!

博士課程レベルのドライ解析スキル

学部卒の段階でここまでできたらどこにいっても大スターです。

- Linuxの修得 (Linuxは分厚い書籍が多いが、バイオメディカルに必要なのはごく一部のみ)

- バイオメディカル研究に向けたPythonの修得

- スーパーコンピューターを縦横無尽に使いこなす (少しずつステップする教材あり)

- 数理モデルを自在に組み数値計算ができるようになる

- 統計学の基本に習熟しRを用いてどんな解析もできるようになる (オンライン教材あり)

- ベイズ階層モデリングや時空間統計モデリングといったadvancedな統計学の概要を理解し実践する

- 傾向スコアマッチングやメタアナリシス、不連続回帰分析等の臨床統計解析の基礎を習得する

- RNA-seq, ChIP-seq, シングルセルRNA-seq等のNGSデータ解析技術

- その他のバイオインフォマティクスデータ解析技術 (GWAS, メタゲノム解析等)

- 実践的機械学習を用いた生命医科学データ解析

- 畳み込み/再帰型ニューラルネットワークを用いた生命医科学データ解析

- より発展的な深層学習 (advancedレベルのPyTorchコーディングスキル)

- 基本的な物理化学シミュレーション、特に分子動力学シミュレーションの修得

- ケモインフォマティクス (化学情報学) の初歩の修得

- AI創薬の実践 (病気の治療薬、自分の手で発見したくないですか?)

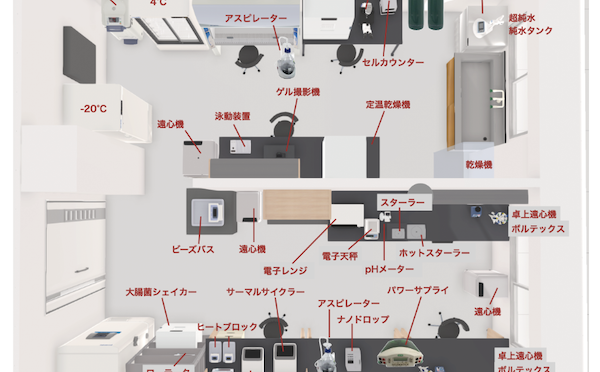

修士課程レベルの基礎医学実験手技の修得

データ科学しか分からない人になってはいけません。仮説検証の基本は、昔も今も実験です。

- DNAの単離・精製

- DNAの解析 (PCR)

- 遺伝子クローニング・ベクター作成

- 大腸菌株への形質転換および大腸菌培養

- DNAの塩基配列決定 (シークエンス)

- アガロースゲルの作製およびDNA電気泳動

- RNAの単離・精製

- mRNAの解析 (qRT-PCR)

- ゲノム編集技術 (CRISPR等)

- 哺乳類の細胞培養・遺伝子導入 (トランスフェクション)

- 細胞増殖能の評価

- 遺伝子ノックダウン

- 人工タンパクのデザイン、発現、精製

- タンパク質発現の解析 (Western blot等)

- 蛍光顕微鏡による細胞内局在の解析

- 次世代シークエンサー (NGS)による大規模データ取得

博士課程レベルの文献検索・読解スキル

文献検索・読解は研究の基本。

- 実践的文献検索の方法を身につける (Pubmedの多様な機能)

- 文献を大量にインプットする仕組みを習得する (1日10本を片道の通学時間で読む秘訣とは)

- 代表的な論文図表の読み方を身につける (6月に集中勉強会)

- バイオメディカル領域のデータベースやウェブツールの使い方を身につける (オンラインで勉強できる20時間の動画講座を準備済み)

医療界のリーダーとなる素質の養成

リーダーに求められるソフトスキルも学部生の頃から磨き込むことができます。

- 科学討論の仕方を身につける

- プレゼンテーションスキルを身につける (Adobe社のIllustratorを使った分かりやすいイラスト作成も含む)

- 後輩の指導を通してコーチングスキルを身につける

- 論文を継続的に精読する習慣を身につける (学部生の間に100本!)

- 論文紹介スキルを身につける (卒業までにプレゼン経験10回!)

- 情報発信スキルを身につける

医学博士号授与に匹敵する研究成果の創出

本学の博士号の基準は査読付き学術誌に筆頭著者として1本発表することですが、その水準を学部生時代に余裕でクリアします。研究成果があれば、将来的に学振DC (研究成果がある大学院生に20万円の給料を毎月支給する国の制度) にほぼ当確など経済的なメリットもあります。

- 筆頭演者として日本分子生物学会、バイオインフォマティクス学会、またはメディカルAI学会で学会デビューする

- 共著者として国際学術誌に1本論文発表する

- 筆頭著者として国際学術誌に1本論文発表する

- 筆頭著者として国際学術誌に複数論文発表する

- プレスリリースまたは特許出願を経験する

先輩の声

過去のプロセメ学生さんがご厚意でメッセージをお寄せいただいたので共有させていただきます。

東京医科歯科大学医学科4年 (2023年10月時点) の伊東巧と申します。AIシステム医科学分野でプロジェクトセメスターを過ごさせていただいたのでその実態や感想を共有させていただきます。私の主観が多分に含まれていること、活動の内容については今後変更の可能性があることをご承知おきください。本分野は私達が初めてのプロセメ生ですので、ホームページなどご覧になり戦々恐々としながらもプロセメでの所属を考えている方々の参考になれば幸いです。 (長いです。すみません。)

結論から申し上げると、AIシステム医科学分野 (以下清水研) はプロセメ期間中に研究室の活動にしっかりコミットし、研究のみならず幅広いサイエンスについて学びたいと考えている方には恐らくこの上なくおすすめ出来る環境です。一方で合わないであろう方もおりますし、mandatoryなeffort量が少なくないですので、上記に該当すると感じた方も所属を検討する際にはよく考えることをおすすめします。

清水研はM&Dデータ科学センター (難治研・生材研のようなものです) に属する研究室でドライ系の基礎研究を主として行っています。 (ウェットの研究設備を現在整備中で今後はウェット実験も多少は行えるようになると思いますが、私はプロセメ期間中にはウェット実験は行えませんでした。) 清水教授が医学部出身という事もあり医学に関する研究を中心に行っていますが、工学部や薬学部など幅広い出身のスタッフの先生方が在籍していることもありベーシックなバイオロジーの研究もあります。 (実際私がプロセメ期間中に取り組んでいた研究は手法開発寄りで医学にすごく近い内容ではありませんでした。)

清水研 (でのプロセメ) の最も特筆するべき点は勉強会及びラボ内でのミーティング (以下まとめて勉強会とします) の豊富さです。自分のカレンダーを見返して確認すると最初の1か月である6月には清水研の勉強会が30回ありました (平日25日) 。各勉強会は平均して1時間半強ほどですが、双方向性のものがほとんどで学生が説明しながら進んでいくものが多いので事前準備にかなり時間が取られます。例えば、毎週生命情報科学の雑誌から1つ論文を選んでパワーポイント資料を作成の上発表するという勉強会があります。またそれとは別に隔週で論文の輪読会があり、1年目の学生は論文に出てくる図の説明を行う必要があるので、事前に読み込んだうえで輪読会の前にディスカッションをして理解を深める必要があります。6月が1番忙しい月ですが、7月以降も平均で月20回程あります (8月はno meeting monthなので基本的には研究に集中できます) 。このような事情から結構な時間をメインの研究以外の部分に割くことが求められますが、その代わりに専門分野以外のライフサイエンスの論文を比較的短時間で読む力がつきますし、ドライのラボであるのにも関わらず遺伝子工学や合成生物学・ウェット実験の手順について基本的な知識が身につきます。さらに数学 (解析学) や情報学・アドバンスな統計学等普通のバイオロジーの研究室では勉強しないようなことも学ぶことが出来ます。これらの勉強会のおかげで、前日と当日の軽い勉強だけでバイオインフォマティクス技術者認定試験に合格することが出来ました。いずれは忘れてしまうものもあるかと思いますが、広汎な学問領域に触れ・勉強した経験は貴重な財産であると思います。

研究の進め方については、テーマを頂いてその領域について先行研究等を勉強する所から始まることは比較的オーソドックスかとは思います。清水研の特徴は、大学院生を対象にしたメジャーな奨学金制度である学振DCに準拠した計画申請書をはじめの1か月で作成し清水教授に提出しOKを頂いてから研究がスタートするということです。当然自分で作った初版は散々なものなので、先生と何度もやり取りをしてブラッシュアップしていきます。研究が始まると基本的には個人で作業をし2週に1度のペースで進捗報告がありグループでディスカッションをし今後の方針を決めていきます。この機会外でも何かしら指導していただいている先生とディスカッションしたいことがあれば基本的にはいつでも対応していただけます。このようにサポートはしっかりとしていますが、手取り足取り教えてもらいながら研究を行ったり、毎日やったことを報告する感じではありません。スパコンなどの環境構築やエラーへの対処は基本自分で行います。研究プロジェクトの数や規模感に違いはありますが、基本的に清水研のプロセメの学生は1年目の大学院生と同じやり方で研究を行うのである程度の自立性が求められます。一方で図の作り方や見せ方、スライドの作り方、研究ノートの書き方など研究室での活動のベースとなる基本的な部分はしっかりと指導されます。私も研究ノートの書き方について何度もご指摘いただきました。

作業は基本パソコンですが、勉強会などもあるのでラボに通う形になるかと思います。 (清水研は湯島キャンパスではなく橋を渡った向こうの駿河台キャンパスにあります。) ラボへは勉強会に間に合う時間であれば比較的好きな時間に行って帰ることが出来ますが、基本的に平日は1日研究室にいることになると思います。土日については私は予定がない時間は居る様にしていましたが、家からでも作業が出来ます。

前述の通り清水研では勉強会とその準備をした上で研究もしっかり進めていく必要があります。要領がよい方でしたら他の活動との両立も十分可能かと思いますが、勉強会などにきちんと取り組んだり自主的に興味を持ったことを勉強したりしたいのであれば清水研での活動に相当の時間と労力がかかります。ですので個人的な意見ですが、プロセメ期間中に研究以外に週二回程度以上の頻度で継続してやりたいことがあるという方は清水研以外で活動した方がトータルで得るものが多いと思うので他のラボをお勧めします。また、最初の1か月を研究計画書の作成に費やし、それ以外の期間も (8月を除き) 勉強会が数多くある中で研究を進めていくので、逆にプロセメ期間中は研究だけに没頭したいという方についても他にベターな選択肢があると思います。

ここまでかなりタフなことを書いてきましたが、ラボの雰囲気は非常に良いですし来年度以降は先輩の大学院生もいらっしゃるので、ある程度自立した上でのサポートは万全だと思います。5か月という短くはない期間に厳しい環境に身を置いて修行することは、基礎研究者を目指す方にとっては非常に魅力的でしょうし、臨床に進む医学生にとってはまたとない機会だと思いますので。この文章をお読み頂いたうえでまだ興味があるという方は是非一度見学に来ることをおすすめします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんがプロセメについてしっかりと考え、納得した決断が出来ることを祈っております。