なぜ清水研は「回り道」を強制するのか ―未来の科学は境界を越える者だけが創れる―

大学院における研究者育成の王道は、今も昔も「早期の専門特化」であると信じられています。「一つの井戸を深く掘れ」という金言は、疑う余地のない真理として、多くの研究室で受け継がれてきました。この伝統的な価値観に立てば、医療・生命科学・情報科学・創薬から量子計算に至るまで、極めて広範な領域に意図的に「手を広げる」東京科学大学・清水研究室の教育方針は、一見すると非効率かつ焦点の定まらない、異端な戦略に映るかもしれません。

しかし、その「常識」こそが、現代という変化の激しい時代において、研究者の未来を縛る最大の足枷となり得る可能性を、私たちは直視する必要があります。

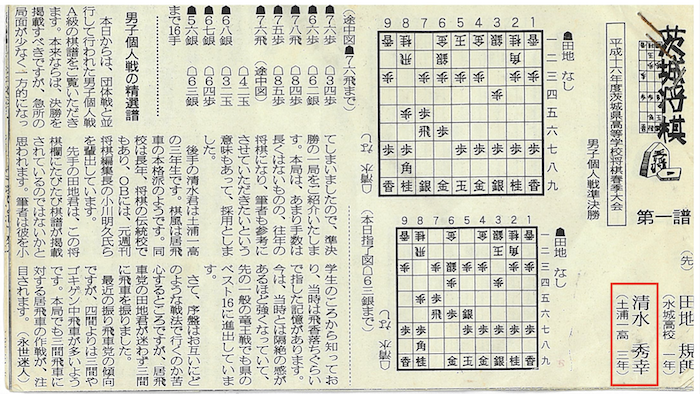

私事で恐縮ですが、幼稚園の頃から高校生くらいまで将棋に打ち込んでいた時期があり、新聞に棋譜が1週間にわたって取り上げられたこともあります。

将棋は駒の動きや反則、勝ち負けの基準といったルールが固定されており、反復練習によって上達が見込める世界です。むしろ、今どちらがどれくらい優勢なのか・今は攻めるべきか守るべきかといった判断、膨大な候補の中から一瞬で深く探索するべき数個の手に絞り込む「大局観」と呼ばれる一瞬の感性など、そういったものはかなり早いうちから本格的に、一心不乱に取り組まないと身につけることができないものです。10歳をすぎてから本格的に将棋をやりはじめるというのではプロになるのはほとんど不可能な世界ですが、ルールが明瞭でかつ不変という意味に関しては「親切な世界」と言えます (だからこそAIが台頭しやすく今はプロ棋士よりAIの方がずっと強いわけでもありますが)。

それでは、研究者はどうでしょうか? 昔は将棋のように「親切な世界」の側面もあったと聞いていますし、そういった時代においては「早期の専門特化」が優れた戦略なのは理解できます。しかし昨今は進展のスピードが段違いに早く、昨日まで最先端だった技術が数年で陳腐化し、異分野の発見が自らの研究領域の前提を根底から覆すことも多いですよね。特にAI時代に入ってからは、AlphaFoldやChatGPTを例に出すまでもなく、よく見聞きします。このような、常にルールが変わり続ける予測不可能な「意地悪な世界」において、大学院時代に培った単一の専門性だけで、皆さんが今後40年という長きにわたる研究者人生を生き抜くことは、極めて困難な挑戦と言わざるを得ません。

Amazonで1000件以上の高評価レビューを獲得したベストセラー「RANGE(レンジ)知識の「幅」が最強の武器になる」にも書かれていることですが、歴史上、最も大きなブレークスルーを成し遂げた人物は、必ずしも早期から一つの道を突き詰めた専門家ではありませんでした。例えば、テニスの王者ロジャー・フェデラーが、他のテニス選手に比べて遅くまで多様なスポーツを経験する「体験期間(サンプリング・ピリオド)」を持っていたことは有名です。これは特殊な例ではなく、トップアスリートほどこの期間が長い傾向にあることが、研究によって示されています。

この原則は、知的創造の世界でより一層、その重要性を増します。

- ゴッホは、画商や教師、伝道師など、画家になるまでに数々の職業を経験しました。その挫折と多様な経験こそが、彼の作品に比類なき深みを与えたのです。

- デューク・エリントンは、少年時代、音楽レッスンよりも野球と絵を描くことに夢中でした。後にジャズの巨匠となる彼の音楽的革新性の源泉は、音楽という枠に収まらない幅広い好奇心にありました。

- 数学分野で最も名高いフィールズ賞を女性で初めて受賞したマリアム・ミルザハニは、小説家になることを夢見ていました。

- 情報理論の父クロード・シャノンは、当時ほとんど誰も見向きもしなかった記号論理学と、電子工学という二つの領域を知っていた「だけ」で、現代のデジタル社会の礎を築きました。

- 天文学者ヨハネス・ケプラーは、重力や惑星を動かす推進力の概念すら存在しない時代に、光、匂い、熱といった全く異なる現象からの「アナロジー(類推)」を駆使し、惑星の運行法則という宇宙の根源的な秘密を解き明かしました。

彼らに共通するのは、狭い専門性の「深さ」以上に、異なる知識や経験を結びつけ、誰も見たことのない新しい価値を創造する「思考の幅(レンジ)」です。ノーベル賞受賞者が他の科学者と比較して、アマチュアの俳優やダンサー、マジシャンである確率が22倍も高いという驚くべきデータも、この事実を雄弁に物語っています。彼らは専門外の活動を通じて、専門分野だけでは決して得られない認知的な柔軟性、「定着」を避ける思考法を養っているのです。

清水研究室の教育哲学は、まさにこの「RANGE」の思想を、日本の大学院教育において最も先鋭的かつ体系的に具現化したものと言えます。当研究室が目指すのは、単一分野のスペシャリストの育成ではありません。医療・生命科学・情報科学という、未来の医療を創造する上で不可欠な複数の極めて太い柱を、学生一人ひとりの中に深く打ち立てること。そして、それらを自在に組み合わせ、まだ見ぬ問題を発見し、解決策を創造するための思考法、いわば「一生ものの、知のOS」をインストールすることにあります。

これは、特定の技術を教えるよりも遥かに時間を要し、学生にも教員にも多大な知的負荷を強いる、困難な道です。しかし、『RANGE』が示すように、短期的な非効率こそが、長期的な成長の礎となります。あえて様々な種類の問題を混ぜて学ぶ「多様性練習(インターリービング)」は、一つの問題を繰り返す「ブロック練習」よりも、目先のテストの成績は一時的に下がります。しかし、その「望ましい困難」を経た知識こそが、未知の問題にも応用できる、本質を捉えた柔軟な知性へと昇華されるのです。

この「広く、そして深く学ぶ」という途方もない挑戦を、個人の才能や精神論に委ねる旧態依然とした教育を、清水研究室は行いません。特筆すべきは、この無謀とも思える挑戦を、誰でも実践可能な、再現性のある「システム」として構築した点にあります。

綿密に設計された多岐にわたるカリキュラム。1万ページを超える知のアーカイブ。実践的な論文執筆能力を驚異的な速度で叩き込む「超速intensive」。これらは全て、特別な才能を持たない人であっても、「研究者になりたい」という本気の情熱と覚悟さえあれば、確実に世界レベルの研究者へと変貌を遂げるための、極めて合理的な教育装置なのです。

だからこそ、現在の研究環境に限界を感じ、より大きな飛躍を求める学外の研究者の卵にとって、清水研究室は唯一無二の選択肢となり得ます。今いる場所で得られる専門性は、もちろん尊いものです。しかし、その専門性だけで、この変化の激しい荒波を40年間も乗り越え、世界をリードし続けることができるでしょうか。

「Beyond Comfortable Zone」、つまり慣れ親しんだ安心できる範囲や状況(コンフォートゾーン)を越え未経験の事柄に挑戦したり新たな可能性を模索したりすることですが、それは成長や新しい発見につながる重要なプロセスです。

10年後、20年後に決して錆びつくことのない、強靭で柔軟な「知のOS」をその身に宿したいと願うならば、選ぶべき道は自ずと明らかになるはずです。清水研は、未来を照らす「羅針盤」と、他を圧倒するスピードで突き進むための「推進エンジン」の両方を備え、本気の挑戦者を待っています。